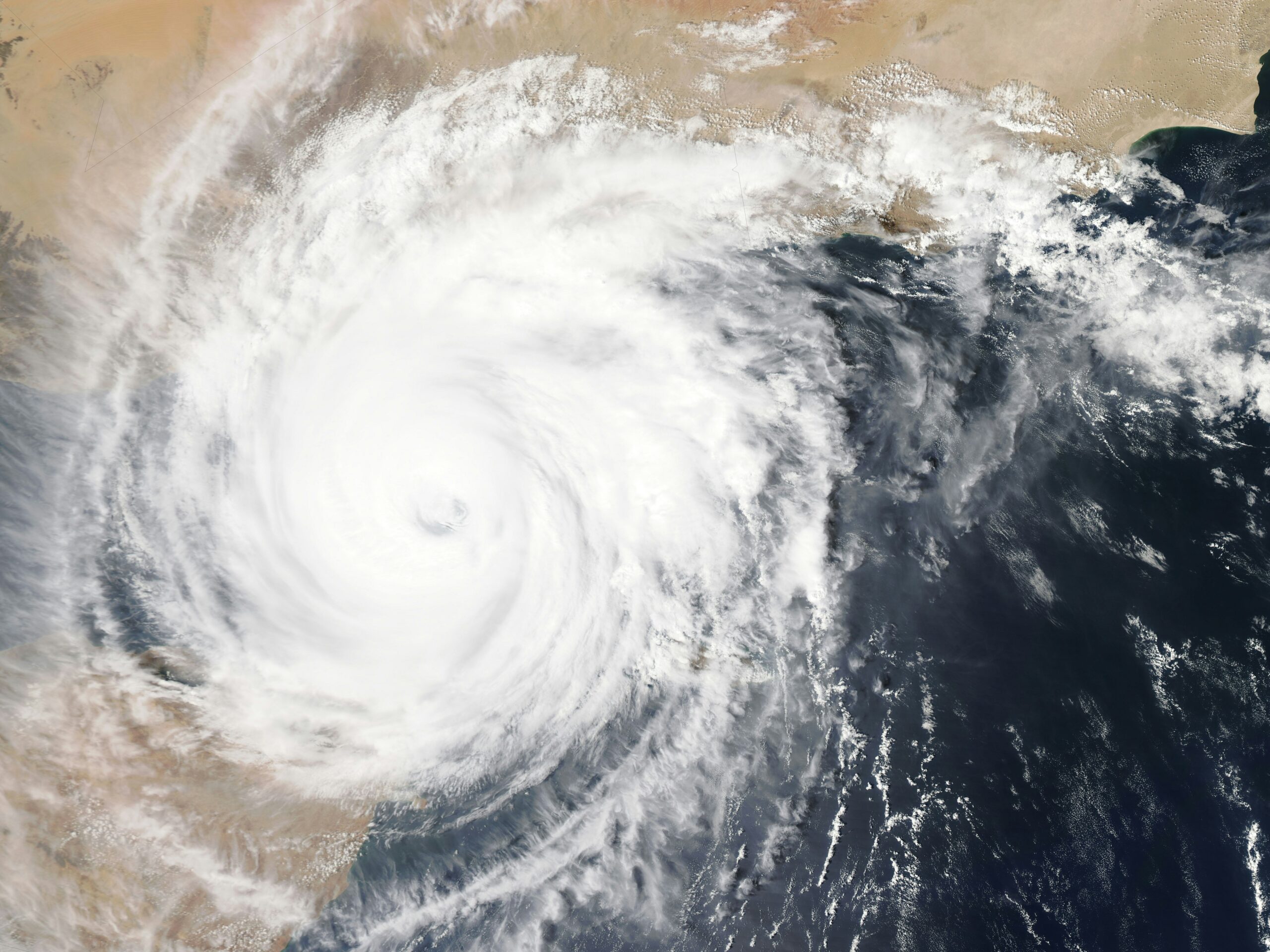

【保存版】屋根の台風対策で家を守る完全ガイド

台風直前、屋根の異常が気になって眠れませんよね。

「工事費がかかるかも」「どこから点検すれば…」と不安を抱える方も多いはずです。

本記事では、瓦・スレート・金属屋根それぞれの台風対策と、補修のコツを丁寧に解説します。

台風前に必ずやるべき【屋根全体の事前点検】

1‑1. 屋根材ごとのチェックポイント(瓦/スレート/金属)

台風対策において最も重要なのが、屋根材の種類に応じた正しい点検とメンテナンスです。屋根材ごとに特徴が異なるため、「瓦だから安全」「スレートだから軽いから安心」といった思い込みは非常に危険です。ここでは、瓦屋根・スレート屋根・金属屋根の3種類について、それぞれの特徴と点検すべきチェックポイントを詳しく解説します。

■ 瓦屋根のチェックポイント

特徴: 重量があり耐久性に優れるが、地震や台風によるズレや飛散が起こりやすい

要注意箇所:

- 瓦のズレ・浮き:1枚でもズレがあると、そこから強風が吹き込み、連鎖的に瓦が飛ばされる可能性があります。

- 漆喰の剥がれ:棟の瓦(屋根の頂点にある瓦)を固定している漆喰が劣化していると、台風時に棟瓦ごと崩れるリスクがあります。

- 釘や固定金具の腐食:金属部が錆びていると、瓦の固定力が弱まります。

- 雨漏りの兆候:瓦のひび割れから浸水し、見えない内部に被害が及ぶことも。

点検のコツ:

地上から双眼鏡などを使って、瓦のズレや色の違い(=ひびや割れ)を確認します。漆喰が黒ずんでいたり、ポロポロ落ちていたら要注意です。

■ スレート屋根(カラーベスト)のチェックポイント

特徴: 比較的軽量で施工しやすいが、薄いため割れやすく、風で剥がれるリスクも

要注意箇所:

- ひび割れ・欠け:表面の劣化が進行しているサイン。特に端部は風を受けやすく破損しやすい。

- 釘・ビスの浮き:固定具が緩んでいると、屋根材が強風でめくれやすくなります。

- コケ・汚れの蓄積:水はけが悪くなり、素材劣化が早まります。雨漏りの原因にも。

- 棟板金の浮き・錆び:屋根の継ぎ目にある板金が劣化すると、大きな飛散事故の要因になります。

点検のコツ:

スレート表面に白っぽい部分や、反射しない(塗装が剥げている)箇所があれば劣化のサインです。釘の浮きも板金周辺を目視でチェックできます。

■ 金属屋根(ガルバリウム・トタンなど)のチェックポイント

-2-コピー-1024x768.jpg)

特徴: 非常に軽量で耐震性に優れるが、施工の質により強風時に剥がれやすい面も

要注意箇所:

- 表面の浮きや膨らみ:強風で屋根材がめくれかけている可能性あり。

- ビスの浮きやサビ:施工時のビスが経年劣化し、保持力が落ちていると屋根材が飛散しやすくなります。

- 継ぎ目のシーリング劣化:接合部分から水が入り込むと、腐食や雨漏りの原因になります。

- 錆び・穴あき:特に旧式のトタン屋根では錆びが広がり、台風時に破損しやすくなります。

点検のコツ:

屋根が光を反射して不自然に波打っているように見える場合、浮き上がりの兆候です。ビスの頭に錆があれば、固定力低下の可能性大です。

1‑2. 棟板金・釘/ビスの固定状態確認

屋根の頂上部にある棟板金は、台風の強風を最も受けやすく、実はもっとも飛散事故の多い箇所です。築10年以上になると、釘が浮いたり下地の貫板が腐食することで強風に耐えられなくなります。地上からの目視で「板金の端が浮いているか」「釘に錆びや緩みがないか」を確認し、異常があれば業者に依頼するのが安心です。

補修方法としては、釘からステンレスビスへの打ち替え、貫板の交換や補強が効果的です。

屋根材別の具体的対策

2‑1. 瓦屋根:漆喰補修と固定強化

瓦屋根は「重くて丈夫」という印象がある一方で、台風による被害も少なくありません。特に、漆喰の劣化や瓦の固定不良が原因で、強風時に瓦が飛散したり棟瓦が崩落したりするケースが多く報告されています。ここでは、瓦屋根における台風対策の要となる「漆喰補修」と「固定強化」について、具体的な方法と注意点を解説します。

■ 瓦屋根が台風に弱い理由

一見重たく安定している瓦屋根ですが、次のような要因で風に弱くなることがあります。

- 漆喰の剥がれやヒビ:瓦を接着している漆喰は10〜15年ほどで劣化します。劣化が進むと、棟(屋根の頂部)の瓦が不安定になり、台風の強風で吹き飛ぶリスクが増します。

- 瓦のズレ・浮き:地震や経年劣化で瓦が少しでもズレていると、風が入り込んで一気に飛ばされることがあります。

- 釘や金具の腐食・緩み:特に古い施工では、瓦がほぼ「置いてあるだけ」の状態になっていることも珍しくありません。

■ 漆喰補修のポイント

漆喰は瓦の固定と防水を担う非常に重要な素材です。劣化した漆喰を放置すると、棟瓦の下の**葺き土(ふきつち)**が風雨にさらされ、内部から崩壊していきます。

補修方法には以下の2種類があります:

- 上塗り(重ね塗り)補修

劣化した部分だけに新たな漆喰を塗る方法。見た目は改善されますが、根本的な補修にはなりません。費用は安いが、耐用年数も短い(約5年)。 - 既存漆喰の撤去+再施工(推奨)

古い漆喰を完全に除去し、新しい漆喰に打ち直す方法。棟瓦が崩れるリスクを根本から減らせます。耐用年数は10〜15年。費用はやや高め(棟の長さによって数万円〜十数万円)。

注意点:

施工不良によって、かえって雨水が侵入しやすくなるケースもあります。信頼できる瓦施工業者に依頼することが重要です。

■ 瓦の固定強化方法

地震や強風による飛散を防ぐため、瓦の固定には「引掛け桟瓦葺き」などの工法が用いられていますが、施工から年数が経っていると、固定力が弱まっていることがあります。以下の対策が有効です。

- 耐風工法(ガイドライン工法)

耐風試験に基づいた施工方法で、瓦をステンレスビスなどでしっかりと固定します。国土交通省も推奨しており、近年の標準的な工法です。 - 部分的なコーキング固定(応急処置)

ズレている瓦に対し、専用のコーキング材で仮固定する方法。簡易的な対応としては有効ですが、全面施工には適しません。 - 棟の補強金具設置

棟瓦の崩落防止として、補強用のステンレス金具を取り付ける方法。瓦が連鎖的に崩れるリスクを軽減できます。

屋根全体を一度解体して再施工(葺き直し)する場合は、30万〜80万円以上の費用がかかります。

ただし、火災保険や地震保険が適用できるケースもあるため、施工前に保険会社へ確認することをおすすめします。

■ 点検・補修のタイミングと目安

- 築10年以上経過している

- 台風の直後、瓦がズレた・音がした・破片が落ちていた

- 棟の漆喰が黒ずんでいる、剥がれている

- 雨漏りや天井のシミに気づいた

このような症状があれば、早急に専門業者へ相談するべきです。放置すると補修費がかさむだけでなく、近隣への被害にもつながります。

2‑2. スレート屋根:釘緩み・浮きチェックと補修法

スレート屋根(別名:カラーベスト、コロニアル)は、近年多くの住宅に採用されている軽量な屋根材です。地震に強くコストも比較的安価なため人気がありますが、台風などの強風に対しては注意が必要です。特に、経年劣化により釘の緩みや屋根材の浮きが発生しやすく、それが風の進入口となって破損や飛散を招くケースが増えています。

ここでは、スレート屋根の典型的なトラブルとそのチェック・補修方法について詳しく解説します。

■ スレート屋根の台風リスクとは?

スレート屋根は薄く軽いため、強風の影響を受けやすい屋根材です。台風時に起こりやすい主なトラブルには以下のようなものがあります。

- 屋根材の浮き・剥がれ

経年劣化や施工時の不備により、屋根材が浮いてきたり、釘やビスが緩んでいると、風が吹き込んで屋根材がめくれたり飛ばされたりします。 - 棟板金の釘抜け・浮き

屋根の頂部をカバーする棟板金は風圧の影響を大きく受けます。固定している釘が浮いていたり、貫板が腐っていたりすると、板金が飛散することがあります。 - ひび割れや欠け

屋根材そのものが劣化している場合、台風の雨風で割れが進行し、雨漏りの原因になります。

■ 点検すべき主なポイント

スレート屋根の点検では、次の点に注意して確認してください。

- 屋根材の浮きや反り

表面が波打っているように見える箇所があれば、浮き上がりの可能性があります。特に軒先部分は風の影響を受けやすいため重点的に確認しましょう。 - 釘・ビスの浮きや錆び

棟板金や屋根材を固定している金具が浮いていたり錆びていたら、固定力が弱まっている証拠です。 - 棟板金のぐらつき

手で触って動くようであれば要注意。強風で外れる危険性があります。 - ひび割れ・欠け

表面に亀裂が入っていたり、屋根材の一部が欠けている場合、早急な補修が必要です。

■ 補修方法と注意点

スレート屋根の補修は、損傷の程度や箇所によって方法が異なります。

- 釘・ビスの交換

棟板金や屋根材の浮きが軽度であれば、錆びた釘を抜いて新しいステンレスビスに交換することで対応可能です。釘よりビスの方が保持力が高く、長期間の耐風性が期待できます。 - 屋根材の差し替え

ひび割れや欠けがあるスレート材は、部分的に差し替えることで対応できます。ただし、古い屋根材はすでに廃盤になっていることがあり、全体の張り替えが必要になることもあります。 - 板金の再固定または交換

棟板金の釘が浮いている場合は、新たにビスで再固定します。貫板(板金の下地)が腐っている場合は、木材または樹脂製のものに交換します。 - コーキング補修(応急処置)

小さな割れや釘浮きには、専用の防水コーキング材での補修も可能です。ただし、これは一時的な対策に過ぎないため、後日しっかりとした修理を検討しましょう。

■ 業者に依頼すべきケース

以下のような場合は、DIYでは対応が難しく、専門業者に依頼することをおすすめします。

- 屋根の上での作業が必要な場合(落下リスクが高い)

- 広範囲に劣化や浮きがある

- 雨漏りが発生している

- 屋根材が破損して内部が見える状態

スレート屋根のメンテナンスは、誤った施工や作業中の事故によって被害が拡大するケースもあります。地上からの目視点検までは自分で、それ以降は信頼できる業者へという判断が安全かつ効果的です。

2‑3. 金属屋根:錆・浮き・歪みの点検と対策

金属屋根(ガルバリウム鋼板、トタンなど)は、軽量で地震に強く、近年では多くの新築住宅やリフォームに採用されています。台風にも比較的強いとされていますが、施工不良や経年劣化があれば、強風で浮いたり剥がれたりする危険性があります。特に、錆び・ビスの緩み・屋根材の浮き・歪みなどは、放置していると屋根全体の飛散や雨漏りにつながるため、台風シーズン前に入念な点検と対策が必要です。

■ 金属屋根の台風時リスクとは?

軽量な金属屋根は風圧を受けやすく、以下のような被害を引き起こす可能性があります。

- 屋根材の浮き・剥がれ

ビスの緩みや施工不良によって金属板が浮いていると、風が吹き込んで一気に剥がされることがあります。 - 継ぎ目からの浸水

金属屋根の重なり部分やシーリング材が劣化していると、横風の雨が入り込み、室内への雨漏りが発生する可能性があります。 - 錆びによる強度低下

特にトタン屋根や古い鋼板屋根は錆が進行し、穴あきや破断を招きやすくなります。

■ 点検すべき主なポイント

金属屋根の台風対策として、以下の箇所を重点的に点検しましょう。

- 屋根材の浮き・波打ち

屋根表面が波打っていたり、不自然に盛り上がっている部分があれば、金属板が浮いている可能性があります。 - ビス・釘の緩み・腐食

固定しているビスが浮いていたり、錆びていると固定力が大きく低下します。 - 継ぎ目や重なり部分のシーリング

劣化や亀裂がある場合は、そこから水が侵入して錆の原因になります。 - 雨樋や水切り金具の破損

屋根まわりの金具が外れていたり曲がっていると、雨水処理に支障が出て屋根内部の腐食を引き起こします。

■ 補修・対策方法

金属屋根の劣化が見られた場合には、以下のような補修・対策が考えられます。

- 浮いたビスの打ち直し/交換

緩んだビスは抜き取り、錆に強いステンレス製ビスに交換。シーリング材でしっかり防水処理を行います。 - 屋根材の再固定・交換

浮きや歪みのある屋根材は、再固定もしくは部分的な張り替えで対応可能です。施工時には必ず「耐風ビス」や「キャップ付きビス」など、風に強い金具を使用します。 - 錆びの除去と塗装メンテナンス

軽度の錆はケレン(表面処理)と錆止め塗料で対応可能。表面塗装の劣化が進んでいる場合は、再塗装(屋根塗装)で保護層を再生することで耐久性を高められます。 - 継ぎ目・シーリングの再施工

シーリング材がひび割れていた場合、新しい耐候性の高い材料で打ち直しが必要です。 - 葺き替え工事(全面交換)

錆びが進行し、穴あきや腐食が多い場合は屋根全体の葺き替えが必要となる場合もあります。費用は30万〜100万円以上と高額になりますが、断熱性・遮音性の向上も見込めるため、長期的な視点で検討する価値があります。

■ DIY点検のポイントと注意点

金属屋根の点検は、地上から双眼鏡やドローンを使って行うのが安全です。屋根に直接上がると、金属屋根は滑りやすく非常に危険です。特に雨上がりや湿度の高い日には絶対に登らないようにしましょう。

【DIY点検でできること】

- 錆び・浮き・歪みの目視チェック

- 雨樋・水切り金具のズレや破損確認

- 異音(強風時に屋根がバタつく音)の把握

自分での修理は難しいため、劣化を発見した時点で専門業者に依頼することがベストです。

雨樋・破風板・外壁も台風対策に含めよう

3‑1. 雨樋詰まり・破損の検査と素材選び

屋根の台風対策において見落とされがちなのが「雨樋(あまどい)」の存在です。雨樋は屋根に降った雨水を効率よく地面に流す役割を担っており、正常に機能していなければ、屋根や外壁の腐食・雨漏り・基礎の劣化など、建物全体に深刻な被害を及ぼしかねません。

特に台風シーズンには、落ち葉やゴミによる詰まり、強風による破損・脱落が頻発します。ここでは、雨樋の台風対策として必要な検査方法と、耐久性に優れた素材の選び方について詳しく解説します。

■ 雨樋の不具合が引き起こすリスク

雨樋が詰まったり破損したりすると、屋根の排水機能が低下し、次のようなトラブルが起こります。

- 屋根や外壁からの雨漏り

水が溢れて外壁を伝い、内部に浸水するリスクが増大します。 - 土台や基礎の腐食

雨水が直接地面に落ち、跳ね返りで基礎部分が濡れ続けると、カビや劣化の原因になります。 - 雨音・騒音の増加

水が詰まったまま落ちることで大きな音が発生し、住環境が悪化します。 - 近隣住宅への迷惑

雨水の飛散で隣家の敷地や車両を濡らしてしまうこともあり、トラブルの火種になります。

■ 点検すべき主なポイント

雨樋の点検は、台風前後や落葉の多い季節(秋)に定期的に行うことが重要です。以下のチェックポイントを参考にしてください。

- ゴミ・落ち葉の詰まり

軒樋(屋根の端にある水平部分)や集水器(マス)に、葉や砂、鳥の巣などが詰まっていないか確認します。 - 勾配のズレ・たわみ

本来、水は自然に下に流れるように設計されていますが、たわみや勾配不良があると水が溜まりやすくなります。 - 継ぎ目の外れ・破損

台風後に接続部が緩んでいたり、落下していたりしないかを確認してください。 - 変色・劣化

日焼けによる色あせやひび割れが見られる場合、耐久性が低下している可能性があります。

■ 素材選び:強風に耐える雨樋とは?

雨樋は素材によって耐久性や価格、施工性が異なります。台風被害を防ぐためには、耐風性・耐衝撃性・耐候性の高い素材を選ぶことがポイントです。

| 素材 | 特徴 | 台風耐性 |

|---|---|---|

| 塩ビ(硬質PVC) | 一般的に多く使われる。安価で施工しやすいが、紫外線劣化しやすい | △(軽量で飛びやすい) |

| ガルバリウム鋼板 | 高耐久・高耐候性。外観もスマートで、サビにも強い | ◎(重く飛びにくい) |

| アルミニウム | 軽量ながら耐食性に優れる。価格はやや高め | ○(施工により差あり) |

| ステンレス | 最も高耐久。高価だが半永久的な耐性を持つ | ◎(非常に堅牢) |

おすすめは「ガルバリウム鋼板」または「ステンレス製」の雨樋です。

これらは強風による変形や劣化にも強く、長期的なメンテナンスコストを抑えることができます。

■ 雨樋の清掃と補修方法

軽度な詰まりなら、自分で掃除することも可能です。以下の道具があると便利です:

- 雨樋用ブラシ(L字型)

- 高圧洗浄機(家庭用でもOK)

- 軍手・脚立・安全ベルト

注意点:

・脚立作業は必ず2人以上で行う

・屋根に乗らず、地上または安定した足場から作業する

・感電防止のため、雨の日や濡れている日は避ける

破損が見つかった場合の対応:

- 継ぎ目の外れ:専用の接着剤やコーキングで応急処置

- 部分破損:交換部材がホームセンターなどで手に入る

- 大きな損傷や全体の劣化:専門業者に依頼(費用は1〜5万円程度が目安)

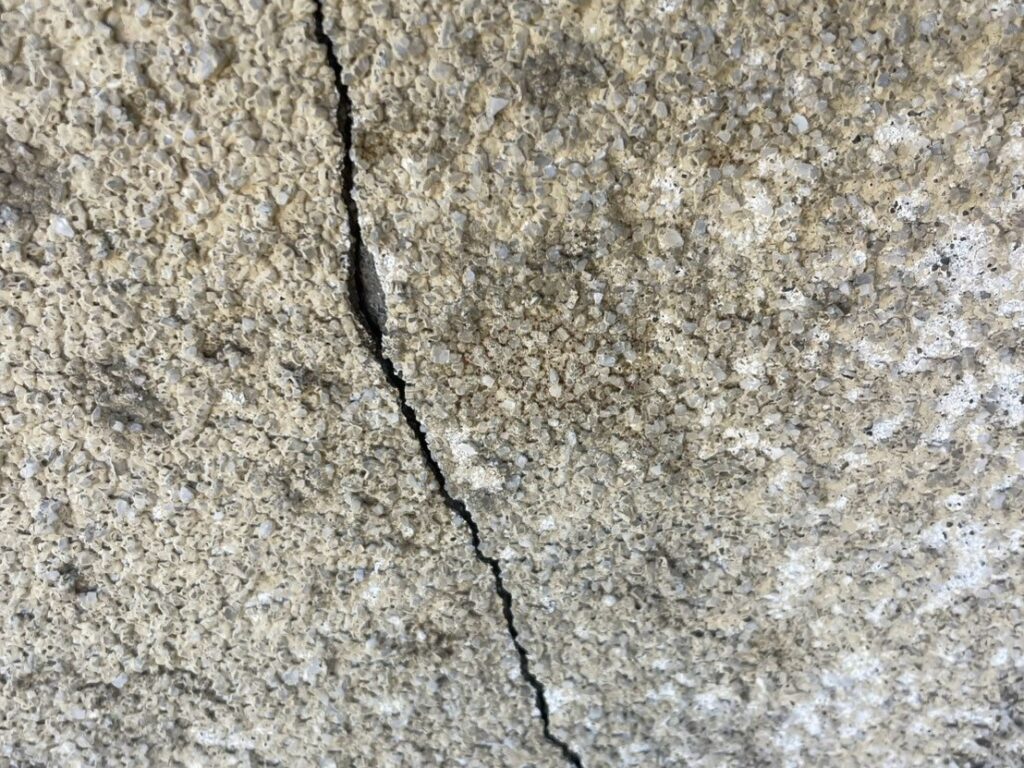

3‑2. 外壁クラック・目地のコーキング状態確認

屋根の台風対策を進めるうえで、見逃せないのが「外壁」の劣化状態の確認です。台風は雨・風だけでなく、建物全体への圧力・振動を引き起こします。その影響を最も受けやすいのが、外壁のひび割れ(クラック)や目地のコーキングです。

特に、クラックやシーリングの劣化を放置すると、台風の吹き込み雨や強風によって雨水が壁内へ浸入し、雨漏り・カビ・断熱材の腐敗など深刻な被害につながります。

ここでは、外壁のクラックと目地のコーキングについて、台風前に確認しておくべきポイントと補修方法を解説します。

■ 外壁クラックとは?種類とリスク

「クラック」とは外壁にできるひび割れのことです。台風による振動や強風圧でクラックが広がると、雨水が内部に入り込みやすくなります。クラックには以下の2種類があります。

| 種類 | 特徴 | 台風時のリスク |

|---|---|---|

| ヘアークラック | 幅0.3mm未満の微細な表面のひび | 美観上の問題が中心だが、塗膜劣化のサイン |

| 構造クラック | 幅0.3mm以上で深さがあるひび | 雨水浸入・構造体の劣化・雨漏りの原因に |

注意:構造クラックは深刻な問題につながるため、見つけたら専門業者による補修が必要です。

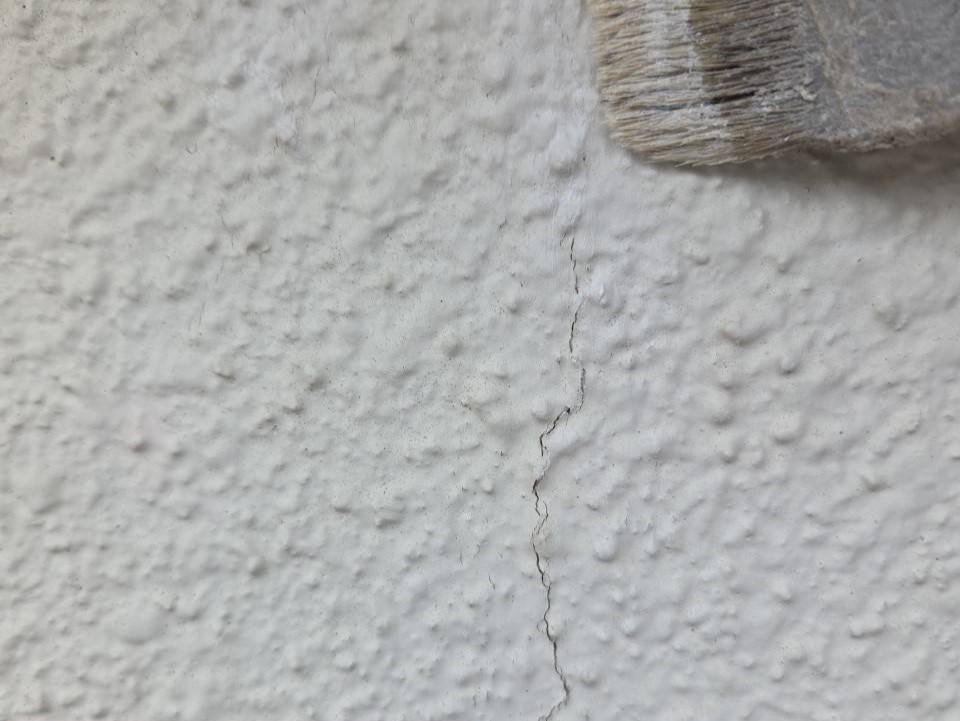

■ 目地のコーキング(シーリング)とは?

外壁材(サイディングなど)のつなぎ目に使われるのが「コーキング(シーリング)」です。ゴムのような素材で防水性・柔軟性がありますが、紫外線や経年劣化により硬化・ひび割れ・剥離が発生します。

コーキングが劣化していると、台風時に以下の問題が起こります:

- 雨水が壁内に侵入して雨漏りする

- 外壁材の浮き・剥がれが進行する

- 防音・断熱性の低下

- 室内のカビ・結露の発生

■ 点検ポイントとセルフチェック方法

外壁と目地の点検は、晴天時に目視で行いましょう。特に台風前に次の点をチェックしてください。

【外壁の点検ポイント】

- ひび割れの有無(幅0.3mm以上は要注意)

- クラックの位置(窓まわり・外壁の角は発生しやすい)

- 剥がれや膨らみがないか

【目地の点検ポイント】

- コーキングに割れ・硬化があるか

- 接着面が剥がれて隙間ができていないか

- 指で押したときに弾力があるか(劣化していれば硬くなっている)

※2階以上の高所は無理に見ようとせず、必要であれば専門業者にドローンや高所カメラでの点検を依頼するのが安全です。

■ 補修方法とタイミング

【外壁クラックの補修方法】

- ヘアークラック:微細なひび割れは、塗装の塗り替えで対応可能。防水塗料を使用することで再発防止にもなります。

- 構造クラック:モルタルや補修材での充填、必要に応じて部分張り替えが必要です。

【コーキングの補修方法】

- 増し打ち:既存のコーキングの上に新たにシーリング材を打ち直す方法。軽度の劣化時に有効。

- 打ち替え(推奨):古いコーキングを完全に除去し、新しく施工する方法。耐久性・防水性が最も高く、台風前にはこの方法がおすすめです。

打ち替えの目安時期は築10年〜15年。新築時に施工されたコーキングは、それ以上経つと硬化・収縮し、十分な防水性能を発揮できません。

■ 使用するシーリング材の選び方

防水性・耐久性に優れたコーキング材を選ぶことで、台風時の被害を最小限に抑えることができます。

おすすめ素材:

| 材料 | 特徴 | 耐候性 | 弾力性 |

|---|---|---|---|

| 変成シリコン | 外壁用の定番。塗装との相性が良い | ◎ | ◎ |

| ポリウレタン | 弾力性が高いが紫外線に弱い | △ | ◎ |

| シリコン系 | 耐水性が高くて長持ち。塗装不可の製品も多い | ◎ | △ |

外壁塗装を予定しているなら「変成シリコン系」がおすすめです。

DIYと業者依頼の判断基準

4‑1. 自分でできる安全な点検方法

台風が過ぎ去った後、「屋根や外壁は大丈夫だったかな?」「どこか壊れていないだろうか?」と心配になりますよね。しかし、すぐに屋根に登って確認するのは非常に危険です。台風後の屋根点検は“安全第一”が大原則です。

ここでは、一般の方でも実践できる、安全かつ効果的な点検方法をご紹介します。

■ 台風後に確認すべきチェック項目一覧

まずは地上から、目視で確認できるポイントを以下のチェックリストで確認しましょう。

✅ 屋根材が落下していないか

✅ 棟板金が浮いていないか(屋根のてっぺんの金属部)

✅ 雨樋が外れていないか、詰まっていないか

✅ 外壁にひび割れや剥がれがないか

✅ 目地コーキングに亀裂がないか

✅ 軒天(のきてん)に染みや変色がないか

✅ 室内の天井に雨漏り跡が出ていないか

✅ 異音(風でバタつく音など)がしなかったか

■ 地上からできる点検方法

高所に登らず、安全に確認する方法として、以下のツールや方法を活用しましょう。

- 双眼鏡または望遠機能付きスマホカメラ

離れた場所からでも、屋根の状態や破損箇所をズームして確認できます。棟板金の浮きやスレートの欠けなどが見つかることも。 - 家の周囲を一周して落下物をチェック

庭や駐車場に、屋根材や金具などの部品が落ちていないか確認。破片があれば、それがどこから落ちたかを推測できます。 - 室内の雨染みチェック

天井や壁紙に染みが出ていたら、雨漏りの可能性大。特に窓まわりや天井の四隅は要注意です。 - ドローンを使った空撮(可能な方のみ)

近年では、個人用ドローンで安全に屋根全体を撮影する方も増えています。業者を頼まずに点検したい方にはおすすめですが、法律とマナーには注意が必要です。

■ やってはいけない危険な行動

屋根点検は、「すぐに登って確認したくなる」ものですが、それは絶対に避けるべき行動です。

【危険なNG行動】

- 雨で濡れた屋根や瓦に登る

- 素人が脚立で無理に高所作業をする

- 台風直後に一人で屋根点検をする

- 割れた屋根材の上を歩く

- 濡れた金属屋根に乗る(非常に滑りやすい)

万が一転落すれば、命に関わる大事故につながるため、安全性に自信がない場合は専門業者に任せることが賢明です。

■ 台風後は「写真を残す」のが大切

点検時には、気づいた異常をスマートフォンで写真に記録しておくことをおすすめします。なぜなら、以下のような場面で役立つからです。

- 火災保険や共済の申請時に提出資料として使える

- 修理業者に見せてスムーズに見積もりが取れる

- 経年劣化と自然災害による被害の違いを説明しやすくなる

特に台風直後に発見した被害は、「自然災害による損傷」と認められる可能性が高く、火災保険の補償対象になるケースも多いため、証拠写真の有無が申請の成否を分けることもあります。

■ 被害を見つけたら、まず誰に相談すべき?

以下のような流れで進めると、無駄なくスムーズに対処できます。

- 被害箇所を撮影・記録

- 火災保険の契約書を確認し、保険会社へ連絡

- 屋根修理・外壁点検の専門業者へ相談

- 修理見積もりをもらい、保険請求を進める

- 施工前後の写真を保険会社に提出する

この際、「すぐに修理を始めたい」という気持ちも分かりますが、保険申請前に修理してしまうと補償が受けられない可能性があるため注意が必要です。

4‑2. 見つかったトラブルを業者へ依頼する目安

台風後、自分で屋根や外壁を点検してみると、「これくらいなら自分で直せそう」「まだ様子を見ていいかな?」と迷う場面があるかもしれません。しかし、補修の判断を誤ると、次の台風で被害が拡大するリスクがあります。

ここでは、どのような状態なら様子見で良く、どのような場合に専門業者へ依頼すべきかの目安を、被害の種類ごとに分かりやすく解説します。

■ 業者に依頼すべき6つのケース

以下のような症状が確認された場合は、早めに専門業者へ相談・点検を依頼することが推奨されます。

① 屋根材の破損・脱落

→ スレートや瓦が割れていたり、金属屋根が浮いている・一部が飛んでいる場合、次の強風で全体が飛散する危険性大。補修では済まないこともあり、早急な対応が必要です。

② 棟板金が浮いている・剥がれている

→ 屋根の頂部にある金属板(棟板金)が浮いている場合、強風で一気に外れるリスクがあります。落下による人身事故の可能性もあるため、特に注意すべき症状です。

③ 雨漏りの兆候がある(天井や壁に染み)

→ 屋根だけでなく、外壁・サッシ・ベランダなど複数の侵入口が考えられます。原因の特定には専門知識が必要で、自力で直すのは難しいため業者の調査が必須です。

④ 雨樋の外れ・ひび割れ・水漏れ

→ 雨樋が機能しないと、外壁や基礎への水跳ねが生じ、長期的に建物にダメージを与えます。水の流れが異常な場合は、プロによる再勾配調整や交換が必要です。

⑤ 外壁の構造クラック(0.3mm以上のひび)

→ 深いひび割れは、雨水の浸入や建物の構造的な問題を引き起こす恐れがあります。見た目以上に深刻なことが多いため、放置は禁物です。

⑥ コーキング(目地)の劣化・剥がれ

→ シーリングが割れていたり剥離していると、水が入り込み壁の裏で腐食が進行することも。劣化が広範囲なら、打ち替えが必要です。

■ 様子見できる“軽微なトラブル”とは?

一方で、以下のような軽微な症状は、即座に業者を呼ばずとも、写真を撮って経過観察し、次の点検まで様子を見る選択も可能です。

- 屋根材の軽度な変色(塗装の劣化)

- 外壁のヘアークラック(幅0.3mm未満)

- コーキングの軽度な変色や硬化(まだ割れていない)

- 雨樋の軽度なたるみ(雨水の流れに問題がなければ)

- 異音がなくなり、雨漏りの形跡がない

※ただし「異常が広がっていないか」「次の台風で被害が悪化しないか」を注意深く観察し、不安があるなら専門家に一度見てもらうのが確実です。

■ 業者に依頼する際のポイント

実際に業者に連絡する際は、以下の点を意識するとトラブルなくスムーズに対応が進みます。

✅ 被害箇所を写真に撮っておく(全体・近接の両方)

✅ 火災保険の補償内容を確認し、必要に応じて申請相談も同時に行う

✅ 急かす・不安を煽るような業者は避け、地元で実績のある専門業者を選ぶ

✅ 可能であれば、複数社に見積もりを取り比較する

※「無料点検」と称して不必要な工事を勧める悪質業者も存在するため、口コミ・施工実績・保証内容などを確認して選びましょう。

台風後のチェックと保険申請

火災保険・住宅保険で補償されるケース

台風による屋根や外壁の被害は、修理費が高額になることも少なくありません。しかし、多くの方が加入している「火災保険」や「住宅総合保険」では、台風による損害が補償対象となるケースがあります。

実際、「知らなかった」「申請しなかった」ために、本来なら受け取れる保険金を逃してしまっているケースも多いのが実情です。

この章では、火災保険で台風被害が補償される代表的なケースや、申請時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

■ 火災保険は「風災」もカバーする

火災保険という名前から、「火事だけが対象」と誤解されがちですが、実は風災・雹災・雪災などの自然災害も補償範囲に含まれる契約が一般的です。

保険会社によって呼び方や補償範囲は異なりますが、「住宅総合保険」「火災保険(風災補償あり)」といった名称で提供されています。

■ 補償される代表的な台風被害の例

以下のような被害は、火災保険や住宅保険で補償される可能性があります。

| 被害内容 | 補償される可能性 |

|---|---|

| 強風で屋根瓦が飛んだ・壊れた | ◎(風災として対象) |

| 棟板金や屋根材が浮いた・剥がれた | ◎(風災として対象) |

| 雨樋が破損・変形した | ◎(風災として対象) |

| 台風の風で物が飛んできて外壁が破損 | ◎(飛来物による風災) |

| 強風でフェンス・門が倒れた | ◎(建物付属設備として) |

| 窓ガラスが割れた | ◎(飛来物または風圧) |

| 雨漏りによる天井・壁紙の汚損 | △(風災が原因なら対象) |

※「経年劣化」や「施工不良」が原因と判断された場合は、補償されないこともあります。

■ 補償対象外となる主なケース

火災保険での補償が受けられない代表的なケースは以下の通りです。

- 築年数が古く、明らかに経年劣化していた箇所の損傷

- 被害の原因が明確に台風ではなく、人為的な破損である場合

- 修理費が自己負担額(免責金額)を下回っている

- 台風被害が起きた日から長期間経過していて申請期限が過ぎている(一般的には3年以内)

■ 保険を利用するためのステップ

火災保険を活用して修理費を補填するには、次の手順で進めるとスムーズです。

- 被害状況を写真で記録する(台風直後に)

→ 屋根・外壁・室内など、被害箇所全体と詳細を複数撮影 - 保険証券を確認して補償内容と契約条件を把握する

- 保険会社へ連絡し、被害報告を行う

- 修理見積書・被害報告書を準備する

→ 多くの場合、業者が作成してくれます - 保険会社の調査員が現地調査に来る(場合によって)

- 審査後、認定されれば保険金が支払われる

■ 業者選びで気をつけたいこと

保険対応に慣れている業者に依頼すると、以下の点で大きなメリットがあります:

- 見積書や写真など、保険会社が求める書式を理解している

- 不要な工事や保険対象外の部分を明確に分けて見積もりしてくれる

- 調査時に立ち会ってサポートしてくれるケースもある

一方で、以下のような業者には要注意です。

- 「保険を使えば無料で修理できます」と断言する

- 保険金を受け取ったあとに追加料金を請求してくる

- 他社との比較やキャンセルを極端に嫌がる

※当社でも火災保険申請に対応しています。

屋根台風対策 まとめ

台風の季節が近づくと、屋根や外壁の状態が気になる方は多いでしょう。強風や大雨による被害は、放置すると住宅の寿命を縮め、修理費も膨らみます。今回の記事では、「屋根 台風 対策」というキーワードで検索するユーザーの悩みを解消するため、台風前後の点検方法から補修の見極め、保険活用のポイントまで詳しく解説しました。

まず、台風被害は事前の準備と早期発見がポイントです。定期的な屋根の点検や外壁・雨樋のチャックを習慣化し、軽微な不具合でも見逃さないことが重要です。特に棟板金の浮きや瓦の割れなどは、強風で一気に被害が拡大する可能性があるため、早めの対策が欠かせません。

また、屋根や外壁の損傷を見つけた場合、自分で直せる範囲と専門業者に依頼すべき目安を把握しておくことも大切です。補修が遅れると雨漏りや構造的なダメージに発展し、修理費用が増大するリスクが高まります。見つかったトラブルは自己判断せず、必要に応じて信頼できる業者に点検・見積りを依頼しましょう。

さらに、火災保険や住宅保険には「風災補償」が含まれていることが多く、台風による屋根や外壁の被害は保険の対象となる場合があります。被害を確認したら、写真を撮り保険会社に連絡することが大切。保険をうまく活用すれば、修理費用の負担を大幅に軽減できます。ただし、申請には期限や条件があるため、早めの行動が肝心です。

最後に、定期的な点検とメンテナンスの習慣化こそが、台風に強い住まいを守る最良の対策です。季節ごとに屋根や雨樋をチェックし、落ち葉の掃除や小さな破損の補修を怠らないことで、被害リスクを最小限に抑えられます。安全に点検できない場所は無理せず専門家に依頼し、長期的に安心して暮らせる住まいづくりを目指しましょう。

屋根台風対策 Q&A

- 台風の前に屋根のどこをチェックすればいいですか?

-

特に棟板金の浮き、瓦の割れやズレ、雨樋の詰まりや破損を重点的に確認しましょう。また、屋根材の劣化や金具の緩みも見逃さないことが大切です。高所での点検は危険なので、無理せず専門業者に依頼してください。

- 自分でできる簡単な台風対策はありますか?

-

雨樋の掃除や落ち葉の除去、周囲の木の枝の剪定が効果的です。また、屋根に登らずとも、屋根の破損やズレがないか望遠鏡やスマホのズーム機能でチェックする方法もあります。

- 台風で屋根が壊れた場合、すぐに修理しないとどうなりますか?

-

放置すると雨漏りが発生し、内部の木材や壁材が腐食する恐れがあります。さらに構造的なダメージに発展し、修理費用が高額になることもあるため、早めの対応が必要です。

- 火災保険は台風被害の修理費に使えますか?

-

多くの火災保険や住宅総合保険は風災補償が含まれており、台風による屋根や外壁の損害は補償対象となることが多いです。ただし、契約内容や免責金額、申請期限を事前に確認し、被害直後に記録を残すことが重要です。

- どのくらいの頻度で屋根の点検をすればよいですか?

-

理想は年に2~3回、季節の変わり目や台風シーズン前後に点検を行うことです。築10年以上の住宅は特に注意し、専門業者による定期点検も検討しましょう。

- 屋根の点検は自分でやるべきですか、それとも業者に依頼すべきですか?

-

目視で確認できる範囲なら自分で簡単にチェック可能ですが、高所作業は危険を伴います。屋根全体の細かな損傷や雨漏りの原因特定は専門業者に依頼するのが安全で確実です。

- 業者に修理を依頼するときの注意点は?

-

複数の業者から見積もりを取り、保険対応に慣れているかどうかも確認しましょう。契約内容や工事内容を十分に説明してもらい、不明点は必ず質問することが大切です。