「屋根修理に火災保険、あなたの知らない申請のコツ

屋根修理に火災保険を適用するには、実は明確なルールがあります。風災や雹災、雪災など自然災害による被害であり、3年以内の申請、免責金額を超えていることが条件です。この記事では、適用条件や注意点、申請の流れを丁寧に解説。専門業者側の知見も交え、あなたの不安を解消します。

火災保険で屋根修理が可能な3条件

破損原因は「風災・雹災・雪災」であること

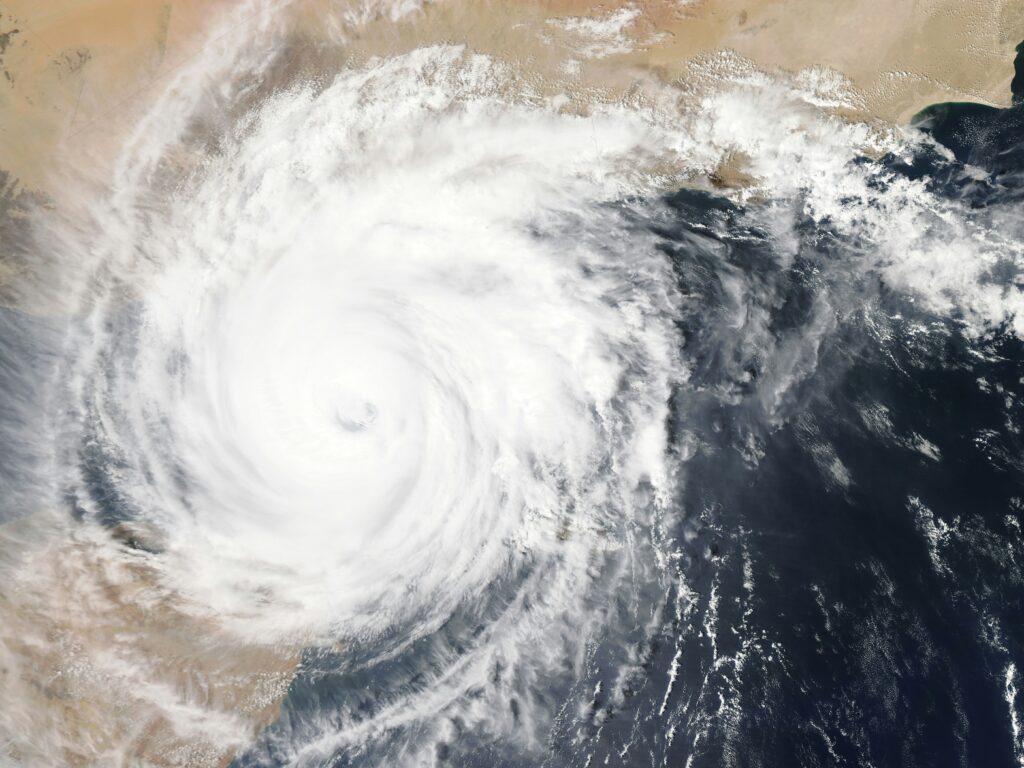

火災保険と聞くと「火事」の補償を思い浮かべる方が多いですが、実は多くの火災保険には「風災・雹災・雪災」に対する補償が標準で含まれています。これらは自然災害によって突発的に発生する損害を指し、例えば以下のようなケースが該当します。

- 台風で屋根の瓦が飛ばされた

- 強風で棟板金が浮いたり剥がれたりした

- 雹(ひょう)によって雨樋や屋根材が破損した

- 豪雪によって屋根がへこんだ、軒先が破損した

このように、自然災害による破損であれば、火災保険での修理費補償が期待できます。ただし、注意したいのは「何が原因で破損したか」が非常に重要であるという点です。

✅ 経年劣化・老朽化は対象外

以下のような原因での破損は、火災保険の対象外になることが多いです。

- 築年数が古く、屋根材の劣化が進行していた

- メンテナンス不足で雨漏りが発生していた

- 板金や釘がサビついて自然に外れた

- 地震による被害(これは地震保険の対象)

このような“経年劣化”や“施工不良”によるものは、火災保険の補償対象から外されるケースがほとんどです。

✅ 原因特定には「第三者の診断」が不可欠

多くの保険会社では、被害の原因を判断するために「鑑定人」が現地に赴き調査を行います。ただし、その前に住宅修理の専門業者による診断書や見積書、現地の写真提出が求められる場合があります。

このときに大切なのは、自然災害による突発的な被害であることが書面や写真で証明できるかどうかです。たとえば以下のような証拠が有効です。

- 台風が上陸した日時の気象庁の情報(自治体の発表資料)

- 被害箇所の全体写真とクローズアップ写真

- 修理業者による「被災状況報告書」

- 周囲の家にも同様の被害があった証言

✅ 自分で判断せず、プロに相談を

ご自身で「これは台風が原因だ」と思っていても、実際には老朽化が原因と見なされてしまうケースが多々あります。そのため、まずは信頼できる屋根修理業者や火災保険申請に詳しい専門家に相談し、「保険が適用されるかどうかの見立て」をもらうことが重要です。

無料診断を行っている業者も増えていますが、なかには悪質な業者も存在しますので、「保険申請を強引に勧める」「契約を急がせる」といった業者には注意しましょう。

損害発生日から3年以内であること

火災保険で屋根修理を行うには、「損害発生日から3年以内に申請すること」が基本条件です。これは保険法第95条に定められており、どの保険会社を利用していても共通のルールとなっています。

✅ いつから「3年」なのか?

この3年の起算点は、「実際に損害が発生した日」ではなく、「損害が発生したことを知った日」からスタートします。たとえば、屋根に損傷があったものの、普段目に見える場所ではなかったため、2年後の点検で発覚した場合、「その発覚日」が起算日になります。

ただし、これは自己判断ではなく、保険会社が納得するだけの説明や証拠が求められます。以下のようなケースは、申請期限の扱いが変わることがあります:

- 台風や強風など自然災害の発生日が明確に特定できる

- 修理業者の調査により、被害が過去の災害によるものであると特定された

- 数年後の雨漏りが、数年前の風災による破損が原因と判明した

このように、「いつの災害が原因か」が特定できれば、たとえ発覚が遅れても申請可能なケースもあります。

✅ 申請は早ければ早いほど良い理由

保険の申請期限は3年間ありますが、できるだけ早期に申請するのがベストです。その理由は以下のとおりです:

- 証拠が失われやすい

屋根の被害は、時間が経つと雨や風で傷口が広がり、原因の特定が難しくなります。また、写真撮影を忘れたり、経年劣化と区別がつかなくなることもあります。 - 保険会社の調査対応が変わる

発生から時間が経ちすぎていると、保険会社が「正当な申請か?」と疑問を持ちやすくなり、鑑定も厳しくなります。 - 悪質業者とのトラブルのリスクが高まる

「期限ギリギリで急いで申請しましょう!」と強引に迫ってくる業者は、トラブルを抱えているケースもあります。冷静な判断がしにくくなるため注意が必要です。

✅ 自然災害が起きたら「写真」だけでも撮っておく

屋根に限らず、台風や大雪のあとには家の外観や設備の写真を撮っておく習慣を持ちましょう。仮にその時点で損害に気づかなくても、後日問題が起きたときに「当時の状態」を示す資料として非常に役立ちます。

たとえば:

- 台風直後の屋根・外壁・雨樋の写真

- ひび割れ、めくれ、欠けなどのアップ写真

- 周辺地域でも同様の被害があった証拠(ニュース記事や自治体情報)

これらを残しておくことで、保険会社や鑑定人に「いつ・何が起きたか」を正確に伝えることができ、認定されやすくなります。

修理費用が免責金額を超えていること

火災保険を使って屋根修理を行う際に、もう一つ重要な条件が「修理費用が免責金額を超えていること」です。ここで言う「免責金額」とは、保険契約者が自己負担する金額のことを指します。

✅ 免責金額とは何か?

火災保険では、契約時に「免責金額(自己負担額)」を設定することが多く、例えば以下のように定められています。

- 免責:0円(全額補償)

- 免責:1万円、3万円、5万円、10万円など

これは、少額の請求を防ぐ目的で設けられた制度です。つまり、修理費用が免責金額を下回る場合は、保険金が支払われないということになります。

たとえば以下のようなケースが考えられます:

| 修理費用 | 免責金額 | 保険金の支払い |

|---|---|---|

| 50,000円 | 100,000円 | ×(支払いなし) |

| 150,000円 | 100,000円 | 50,000円のみ支給 |

| 300,000円 | 0円 | 全額支給 |

したがって、申請前には「被害の修理費が免責額を超えるかどうか」の確認が非常に重要になります。

✅ 見積書で判断されることが多い

修理費用の多寡は、保険会社に提出する「見積書」で判断されます。見積書には以下のような情報が必要です:

- 修理箇所の詳細(屋根材、棟板金、雨樋など)

- 単価・数量・工賃の内訳

- 総額(税込)

- 被害の原因が風災などであることの明記(可能であれば)

この見積書が不明瞭だったり、修理対象が保険の補償対象外だったりすると、保険会社から再提出を求められたり、支払いを拒否されることもあります。

また、免責額ギリギリの修理費用だった場合は、「申請しても保険金が支払われない」こともあるため、複数社に見積もりを依頼して、正確な被害額を把握することが大切です。

✅ 免責額の確認方法

ご自身が加入している火災保険の免責額は、以下の書類から確認できます。

- 火災保険契約証書

- 保険の約款・補償内容一覧

- 加入時のパンフレットや説明書

- 保険会社への電話・マイページ確認

特に、長年同じ保険に加入している方は「昔の契約内容を忘れている」ケースが非常に多いため、一度契約内容を見直しておくことをおすすめします。

✅ 少額修理なら申請しないほうがいい?

「免責金額に満たないけれど、せっかくだから申請しよう」と考える方もいますが、これは注意が必要です。なぜなら、保険金が支払われなかった場合でも、申請履歴は保険会社に残るからです。

将来的に大きな損害で再度申請する際、「頻繁に請求している契約者」と判断され、更新時の審査に影響する可能性もゼロではありません。そのため、免責額を超えるか明らかでない軽微な破損は、無理に保険申請しないという選択も一つです。

火災保険で屋根修理を申請する手順

保険会社への連絡と必要情報の準備

火災保険を利用して屋根修理を行う場合、最初のステップは保険会社への連絡です。保険金請求には期限(通常3年以内)がありますし、適切な手順を踏まなければスムーズに支払いが受けられないこともあります。ここでは、保険会社への連絡方法とその前に準備しておくべき情報について詳しく解説します。

✅ まずは契約している保険会社を確認

意外と多いのが「自分がどの保険会社と契約しているか分からない」「補償内容を把握していない」というケースです。特に住宅ローンとセットで火災保険に入っている場合、自分で選んだ記憶がないという方も少なくありません。

まずは以下の書類や情報を確認しましょう。

- 火災保険証券(加入時に届いた契約書)

- 保険会社からの郵送物・メール

- 契約時のパンフレットや説明資料

- マイページやアプリ(あれば)

ここで分かるのは以下のような重要情報です:

- 契約している保険会社の名称

- 契約者の氏名、証券番号

- 契約住所(補償対象の建物)

- 補償内容(風災・雹災・雪災の有無)

- 免責金額(自己負担額)

✅ 保険会社に連絡する方法

保険会社への連絡方法は以下の3つが一般的です:

- カスタマーサポートに電話する

→「保険金請求したい」と伝えるだけでOK。事故受付担当につながります。 - Webマイページから申請手続きを開始

→ 保険会社によっては、写真や書類もオンライン提出が可能。 - 代理店を通じて相談する

→ 加入時に保険ショップなどを利用していれば、そこに相談するのも手。

連絡時には、以下の内容を求められることが多いです。

✅ 連絡前に準備しておくべき情報一覧

保険会社に連絡する前に、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 契約者情報 | 氏名、住所、証券番号、電話番号など |

| 被害の内容 | 例:屋根の瓦が台風で飛んだ/棟板金が浮いた |

| 被害発生日時 | 「◯月◯日台風◯号の際に損傷した可能性がある」など |

| 被害箇所 | 屋根のどの部分か、写真があればなお良い |

| 現在の状況 | 雨漏りしているか、応急処置しているか など |

| 修理予定 | すでに業者に依頼しているかどうか |

※これらは電話の口頭確認だけで終わることもありますが、後日書面や写真の提出が求められることが一般的です。

✅ 応急処置はしてもOK。ただし記録が大事!

「屋根に穴が空いて雨漏りしている」「棟板金が落ちそうで危険」というような場合は、応急処置をしても問題ありません。むしろ、安全確保や建物の劣化防止のために必要な行為とされます。

ただし、以下の点に注意してください。

- 修理前の状態を写真でしっかり記録する

- 応急処置の内容(ブルーシート、補強テープなど)を記録

- できれば第三者(業者など)に応急処置をしてもらう

- 応急処置費用の領収書を保管しておく

これらの記録があることで、「確かに風災等で被害が出ていた」という根拠になり、保険金が支払われやすくなります。

✅ よくある落とし穴

- 被害発生から時間が経ちすぎている

→ 時系列を正確に整理し、発見が遅れた理由を説明しましょう。 - 原因が自然災害かどうか曖昧

→ 気象庁の情報や周辺の被害状況を合わせて伝えると説得力が増します。

写真撮影と見積書の取得・複数社比較

火災保険で屋根修理を申請する際、保険会社が補償の可否を判断する重要な資料となるのが、「被害状況の写真」と「修理見積書」です。これらが不十分だと、保険金の支払いが却下されたり、必要以上に時間がかかったりするため、正確かつ明瞭な資料を準備することが不可欠です。

✅ 写真撮影の基本ルール

写真は「被害の事実」と「損害の程度」を証明するための客観的な証拠です。適切な写真があるかないかで、審査の結果が大きく変わることもあります。

写真撮影のポイント:

- 全体写真と接写の両方を用意する

例:屋根全体 → 被害箇所(瓦のズレ、棟板金の浮き)→ 拡大した破損箇所 - 日付入りが理想(スマホの設定やアプリ使用で可能)

- できれば周辺の状況も撮影

例:倒木、隣家の破損、飛んできた物体など - 撮影は晴れた日・明るい時間帯に行う

暗い・ぼやけている写真は証拠力が弱まります - 屋根に登るのは危険!専門業者に依頼するのが安全

※最近はドローンを使って屋根全体を撮影してくれる業者も多く、より高精度な報告が可能です。

✅ 修理見積書の取得はプロに依頼する

保険会社が保険金額を算定するために必要なのが「修理見積書」です。見積書には以下の情報が明記されている必要があります:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 損傷箇所 | 屋根、棟板金、雨樋、破風板など具体的に記載 |

| 工事内容 | 張替え、交換、補修、清掃などの詳細 |

| 数量・単価 | ㎡数、枚数などの具体的な材料数と単価 |

| 作業費・諸経費 | 足場代、人件費、交通費などを含む総額 |

| 原因の説明 | 風災・雹災など自然災害が原因である旨が望ましい |

ポイント:修理見積書は必ず屋根修理に精通した専門業者に依頼しましょう。

「ただのリフォーム業者」ではなく、「火災保険対応経験のある業者」に依頼することで、保険申請に適した見積書や写真を用意してくれます。

※当社でも火災保険に対応した見積書や写真をご用意することができます。過去何件も対応しています。

お気軽にご相談下さい。

✅ 複数業者に見積を取るべき理由

1社の見積書だけでは、見積金額が適正か判断できません。また、業者によって見積の書き方や詳細の記載レベルに差があるため、必ず2〜3社以上に見積もりを依頼するのが望ましいです。

比較すべきポイント:

- 金額の妥当性(極端に安すぎる or 高すぎる業者は注意)

- 工事内容の詳細さ(項目が具体的か)

- 写真や報告書の質

- 保険申請の知識やサポートの有無

- 契約内容(キャンセル料・違約金の有無)

悪質な業者の中には、「保険が通らなくてもキャンセル料がかかる」と言ってくるところもあります。契約前に書面で内容を確認し、納得のいく業者とだけ契約しましょう。

✅ 見積書は「提出前にコピーを保管」すること

保険会社に提出する前に、すべての資料(見積書、写真、業者の診断書など)はコピー・データとして手元に残しておきましょう。提出後に内容を確認したり、再提出を求められたりすることもあるためです。

書類提出と鑑定人の現地調査対

火災保険で屋根修理を申請する手続きの中で、最も重要かつ慎重に対応すべきステップが「必要書類の提出」と「鑑定人による現地調査」です。これらは、保険金が支払われるかどうかの最終判断に直結する工程であり、準備不足や対応ミスがあると保険金が不支給になることもあります。

✅ 書類提出に必要なもの一覧

保険会社によって若干の差はありますが、一般的に以下の書類が必要となります:

| 書類名 | 内容と目的 |

|---|---|

| 損害報告書(事故通知書) | 被害の概要、発生日、原因などを記入する書類 |

| 修理見積書 | 修理費用の根拠。被害箇所や補修内容が明記されていることが重要 |

| 被害状況の写真 | 損害の程度や原因を示す証拠資料。全体と接写が必要 |

| 保険証券の写し | 契約内容を確認するために必要 |

| 被害の原因を示す資料 | 気象庁の台風情報、自治体の災害報告などが有効な補足資料になることも |

※場合によっては、業者による「被災状況報告書」や「調査報告書」の提出を求められることもあります。

✅ 書類提出後は「鑑定人の現地調査」が入ることも

書類を提出した後、損害内容や金額、原因に疑義がある場合は、保険会社が委託した**鑑定人(アジャスター)**が現地に訪問し、調査を行うことがあります。

鑑定人の役割:

- 損害が本当にあったのかを確認する

- 被害の程度や修理の必要性を精査する

- 原因が火災保険の補償対象かを判断する

- 提出書類の内容と実態にズレがないかを確認する

この鑑定人の判断が、保険金支払いの可否に大きな影響を与えるため、調査当日の対応は非常に重要です。

✅ 現地調査時に気をつけたいポイント

鑑定人が来る際には、以下の点を押さえておきましょう:

- 事前に日程を調整して立ち会う

可能であれば、業者にも立ち会ってもらい、専門的な説明ができる体制を整えましょう。 - 必要書類や写真を再確認しておく

提出済みの資料を手元に用意しておき、質問にすぐ答えられるように準備しましょう。 - 当日の服装や態度も意識を

誠実に、正直に、落ち着いて対応することが大切です。保険会社側に「不正請求かも」と疑念を持たせないよう配慮しましょう。 - 写真では分からなかった箇所を実物で説明

「この棟板金が浮いたのは、〇月〇日の台風が原因と思われます」といった形で、災害と被害の因果関係を具体的に伝えると効果的です。

✅ 鑑定後の流れ

鑑定が終了すると、保険会社が最終的な審査を行い、数日~数週間で以下のいずれかの結果が通知されます。

- 保険金支払い決定 → 通知書が届き、指定口座に入金

- 保険金の一部支払い → 申請額より減額されるが支給あり

- 不支給 → 経年劣化や免責未満などが理由で不支給

減額や不支給となった場合でも、再調査の申請や異議申し立てができるケースもあるため、結果に納得がいかない場合は業者や専門家と相談の上、次のステップを検討しましょう。

保険金の支払いと施工開始のタイミング

火災保険の申請が認められ、保険金の支払いが決定すると、屋根修理の施工を開始する段階に入ります。しかし、保険金の受け取り時期や施工開始のタイミングは、トラブルなく工事を進めるためにとても重要です。ここでは、保険金の支払いプロセスと施工開始の適切なタイミングについて詳しく解説します。

✅ 保険金の支払い時期について

保険金の支払いは、保険会社の審査や鑑定人の現地調査が終わった後に行われます。通常、以下の流れです。

- 審査結果の通知

保険会社から「保険金支払い決定」の通知が届きます。内容には支払い金額や支払い予定日などが記載されています。 - 指定口座への振込

通知後、数日から1〜2週間以内に指定した銀行口座へ保険金が振り込まれます。支払いが遅れるケースは稀ですが、疑問があれば早めに問い合わせましょう。

✅ 施工開始は保険金受け取り前でも問題ない?

「保険金をまだ受け取っていないけど、早く修理を進めたい」という事情から、施工を先に始める方もいますが、これはおすすめしません。

- 保険金未払いのリスク

保険会社の審査がまだ完了していないため、後で保険金が減額されたり、不支給になる可能性があります。工事費を全額自己負担するリスクもあるため注意が必要です。 - 費用負担の問題

万が一保険金が支払われなかった場合、修理費用はすべて自己負担になります。自己資金に余裕があれば問題ありませんが、無理に施工を始めることは避けましょう。

✅ 施工開始のタイミングは保険金振込後が安心

保険金が実際に振り込まれた後に工事を開始するのが最も安全で確実な方法です。これにより、

- 資金面の不安がなくなる

施工費用の支払いがスムーズに行えます。 - 保険会社とのトラブルを避けられる

申請内容と異なる工事を避けられます。

✅ ただし緊急の応急処置は例外

雨漏りが激しいなど緊急で修理が必要な場合は、保険金の支払い前でも応急処置を行って構いません。この場合も、

- 応急処置の写真や領収書を必ず保管する

- 応急処置の内容を保険会社に報告する

ことで、後々の申請時に認められるケースが多いです。

✅ 施工契約時の注意点

施工開始前には業者と契約書を交わしますが、以下を確認してください。

- 保険適用範囲外の工事が含まれていないか

- 工事の範囲・費用・スケジュールが明確か

- 保証内容やアフターサービスについても確認

契約内容に納得できない場合は、無理に契約せず再検討しましょう。

まとめ

屋根の修理に火災保険を活用することは、予期せぬ自然災害や経年劣化による損害をカバーし、修理費用の負担を軽減できる大きなメリットがあります。しかし、その申請手続きは決して簡単ではなく、適切な準備や知識がなければ申請の却下やトラブルに繋がることも少なくありません。この記事では、「屋根 修理 火災保険」というキーワードで検索する方々が安心して保険を利用し、適正に修理を進められるように、必要な知識と注意点を詳しく解説してきました。

まず、火災保険の申請には損害を明確に示す証拠が不可欠です。写真や専門業者の報告書、気象データなど、客観的で詳細な資料を準備することが申請成功の第一歩です。不十分な証拠は申請却下の原因となるため、複数の角度から鮮明な写真を撮影し、専門家の意見も取り入れましょう。

最後に、実際に火災保険を利用して屋根修理を成功させた家庭の事例からも学べるように、被害発見から申請、修理までの一連の流れを計画的に管理し、細部まで注意を払うことが成功の秘訣です。

よくあるQ&A:屋根修理と火災保険申請について

- 火災保険は屋根のどんな損害に使えますか?

-

台風や大雪、強風などの自然災害による破損や雨漏り被害が対象です。経年劣化や自然摩耗は基本的に対象外です。

- 火災保険の申請は自分でもできますか?

-

はい可能ですが、専門知識が必要で手間もかかるため、経験豊富な業者に相談するとスムーズです。

- 保険金が支払われるまでどのくらいかかりますか?

-

書類提出後、通常1〜2ヶ月程度ですが、調査内容や保険会社によって変動します。

- 申請に必要な証拠は何ですか?

-

損害の写真、専門業者の調査報告書、修理見積もり、災害発生日の気象データなどが必要です。