外壁コーキングの劣化サインと費用を徹底解説!

外壁の寿命を左右する「コーキング」。専門性の高い役割ながら、意外と見落とされがちです。本記事では、専門家の見地から、劣化要因や補修のタイミング、費用目安をご紹介します。

外壁コーキングとは?基本の役割を理解しよう

コーキングとシーリングの違いとは?

外壁の補修やリフォームの現場でよく聞く「コーキング」と「シーリング」。一見すると似た言葉で混同されがちですが、この2つの言葉の違いや使い分けを正しく理解することは、外壁メンテナンスを成功させる第一歩です。

まず結論から言うと、コーキングとシーリングはほぼ同じ意味で使われることが多いです。どちらも建築物の継ぎ目や隙間に充填して、雨水の侵入を防ぎ、建物の気密性や防水性を保つための樹脂系の材料を指します。用語としての違いは歴史的・業界的な背景に由来し、機能や材質はほぼ一致しています。

コーキングとシーリングの由来と使い分け

- コーキング (Caulking)

英語圏では主に「隙間を埋める作業」や「材料」そのものを指す言葉です。日本ではリフォーム業界や一般住宅の補修で「コーキング」と呼ばれることが多いです。 - シーリング (Sealing)

こちらは「密封する」という意味合いが強く、防水の目的で継ぎ目を塞ぐ行為や材料を指します。建設業界の専門用語として、特に新築や大規模建築で「シーリング」という表現が多用される傾向があります。

機能的には同じもの

どちらの呼び名であっても、充填材には以下のような役割があります。

- 防水性の確保

雨水や湿気の侵入を防ぎ、建物内部の腐食やカビの発生を防止します。 - 緩衝材としての役割

外壁の熱膨張や地震などの揺れによる伸縮を吸収し、ひび割れの発生を防ぎます。 - 気密性の維持

冷暖房効率を高め、住環境の快適さに寄与します。

コーキングの役割:防水・緩衝・気密性の維持

外壁のコーキングは、建物の美観だけでなく、その耐久性や居住環境の快適さを左右する非常に重要な役割を担っています。コーキングが果たす主な役割は、「防水」「緩衝」「気密性の維持」の3つです。これらの機能を正しく理解することで、外壁メンテナンスの重要性がより実感できるでしょう。

防水性の確保

まず、コーキング最大の役割は、雨水や湿気の侵入を防ぐ防水性です。外壁の継ぎ目やサッシ周り、配管の周辺などには必ず隙間や目地があります。これらの隙間から雨水が建物内部に染み込むと、木材の腐食、鉄骨の錆び、断熱材の劣化、カビやシロアリの発生など、さまざまなトラブルにつながります。

コーキングはこれらの隙間をゴム状の素材で密封し、外部の水分や空気の侵入を防ぎます。耐水性が高いことに加え、紫外線や気温変化にも耐える柔軟性が必要です。劣化したコーキングは割れや剥がれを起こし、そこから雨水が侵入するため、定期的な点検と補修が欠かせません。

緩衝材としての役割

コーキングは単なる「隙間埋め材」ではありません。建物は季節や天候によって伸縮し、特に外壁は日差しによる熱膨張や寒冷時の収縮を繰り返しています。この変形による力は非常に大きく、もし硬くて伸縮性のない素材で目地を埋めていたら、割れてしまいます。

そこでコーキングには、柔軟に伸び縮みしながら衝撃や揺れを吸収する緩衝材の役割もあります。これにより、地震や風の揺れ、日々の微妙な動きから建物を守り、外壁材自体の割れや変形を防ぐ役割を果たします。

気密性の維持

快適な住環境をつくるうえで重要なポイントが気密性の確保です。外壁の隙間から冷気や熱気が漏れると、室内の温度調節が難しくなり、冷暖房の効率が落ちて光熱費が増加します。さらに、外気の侵入によって結露が発生しやすくなり、カビやダニの原因にもなります。

コーキングは隙間を密封し、空気の流れをコントロールすることで気密性を高め、快適な室内環境を維持するのに役立っています。これは特に高断熱・高気密住宅においては欠かせない機能です。

コーキングの劣化サインを見逃すな!

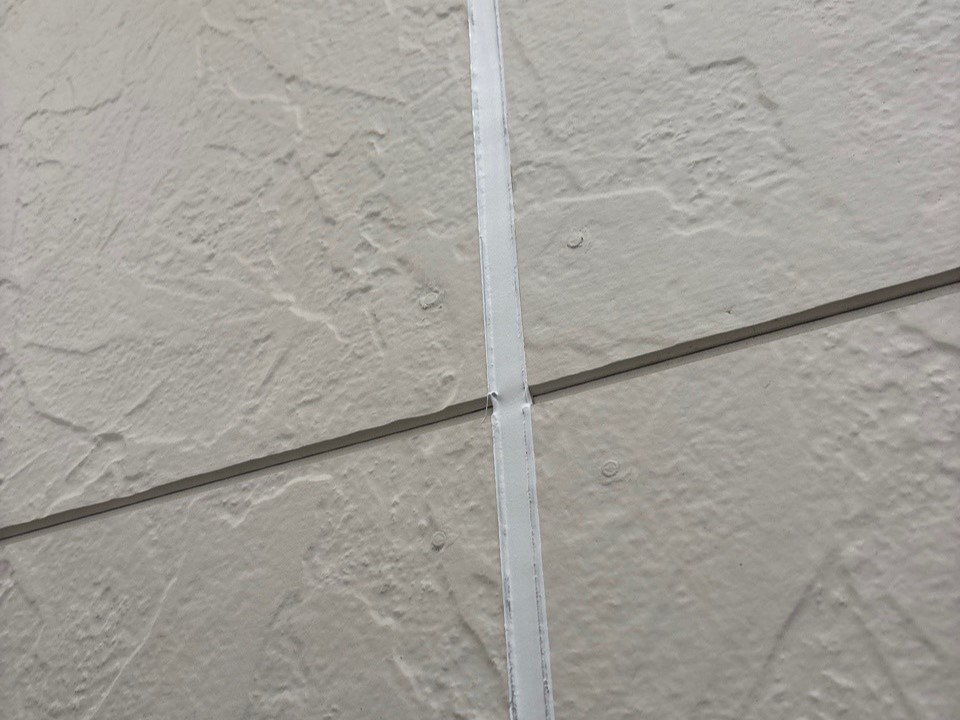

ひび割れ・肉やせ・剥離は危険信号(症状の特徴)

外壁のコーキングは、建物の防水性や気密性を守る重要な役割を担っていますが、経年劣化や環境の影響により、少しずつ劣化が進んでいきます。劣化したコーキングを放置すると、雨漏りや外壁の腐食などのトラブルに発展するため、ひび割れ・肉やせ・剥離といったサインを見逃さないことが非常に重要です。

ひび割れ(クラック)

コーキング表面に現れる最も代表的な劣化サインが「ひび割れ」です。これは、コーキング材の柔軟性が失われ、乾燥や紫外線、温度変化によりゴムのような弾力がなくなった結果、細かい亀裂が入ってしまう現象です。

ひび割れは初期段階では小さく目立たない場合もありますが、放置すると隙間が大きくなり、そこから雨水が浸入してしまいます。特に外壁の隙間やサッシ周りでひび割れが見られたら、早急な点検と補修が必要です。

肉やせ(コーキングの痩せ)

「肉やせ」とは、コーキングの厚みが薄くなり、内部の充填材が減ってしまう現象です。施工当初の厚みが保たれなくなることで、防水性能や緩衝性が低下し、結果としてコーキングの効果が大きく損なわれます。

肉やせが進むとコーキング自体が硬くなり、割れやすくなるだけでなく、基材との接着力も弱くなって剥がれやすくなります。見た目にもコーキングが痩せて溝のように見える場合があり、この状態は非常に危険です。

剥離(はくり)

コーキングが外壁や目地の接着面から剥がれてしまう状態を「剥離」と言います。剥離が発生すると、防水のためのシール機能が完全に失われるため、雨水が直接建物内部に浸入するリスクが高まります。

剥離の原因としては、劣化による接着力の低下、施工不良、下地の汚れや油分の付着、使用したコーキング材の不適合などが挙げられます。剥離部分を無理に補修せず、一度すべて古いコーキング材を除去してから打ち替えを行うことが望ましいです。

その他の劣化サイン:ブリード現象

コーキングの劣化には、表面がベタついたり白く粉を吹く「ブリード現象」もあります。これは、コーキング材から可塑剤がにじみ出て表面に付着する状態で、外観が悪くなるだけでなく、上塗り塗料の密着を妨げることもあります。

なぜ早期発見が重要か

これらの劣化サインを放置すると、雨水が建物の内部に侵入し、木材の腐食や断熱材の劣化、さらにはカビやシロアリ被害といった深刻な問題に発展します。外壁の美観が損なわれるだけでなく、修繕費用が大幅に増加する原因にもなるため、定期的な目視チェックやプロによる点検をおすすめします。

ブリード現象(表面のベタつきや変色)の注意点

外壁のコーキングを長く維持するうえで、意外と見落とされがちなトラブルが「ブリード現象」です。ブリード現象とは、コーキング材から可塑剤や油分が染み出して表面にベタつきや白っぽい変色が発生する状態を指します。この現象は見た目の問題だけでなく、建物の防水性能や塗装の寿命にも影響を及ぼすため、正しい理解と対応が必要です。

ブリード現象とは何か?

コーキング材には、柔軟性を持たせるための可塑剤(プラスチックを柔らかくする添加剤)が含まれています。時間の経過とともに、この可塑剤がコーキングの表面ににじみ出てきてしまうのがブリード現象です。特にシリコン系やウレタン系のコーキング材に多く見られます。

この現象が起こると、コーキングの表面に油分が浮き出してベタベタしたり、白い粉のようなものが付着したりします。見た目が悪くなるだけでなく、後から塗装をしようとした際に塗料の密着が妨げられ、塗装の剥がれやムラの原因にもなります。

ブリード現象の原因

ブリード現象が発生する主な原因は以下の通りです。

- コーキング材の種類

シリコン系コーキングは耐久性に優れますが、可塑剤のにじみ出しが起こりやすい性質があります。 - 施工環境の影響

高温多湿な環境や直射日光に長時間さらされると、可塑剤が表面に出やすくなります。 - 硬化不良や混入不良

コーキングの硬化が不完全だと、内部の成分が外に出てくる可能性が高まります。 - 塗装との相性問題

一部の塗料はコーキング材の可塑剤と相性が悪く、ブリード現象が悪化することがあります。

ブリード現象による影響

見た目が悪くなるだけでなく、以下のような実害が発生する可能性があります。

- 塗料の密着不良

コーキング表面の油分により、塗料がうまく接着せずに剥がれやすくなる。 - 防水性能の低下

コーキング材自体の劣化を加速させることもある。 - 建物の美観低下

外観にベタつきや白化が見られると、住宅の印象が悪くなる。

ブリード現象への対処法

ブリード現象が起きた場合の対処法は以下の通りです。

- 専用のクリーナーで清掃

油分や可塑剤が表面に浮き出ている場合は、シリコンオフなどの専用クリーナーで丁寧に拭き取ります。 - 上塗り塗料の選択

可塑剤の影響を受けにくい塗料や、ブリードカット型のプライマーを使用すると効果的です。 - コーキング材の種類を変更

今後の補修では、ブリード現象が少ないタイプのコーキング材を選ぶのが安心です。 - 打ち替え

既に劣化が進んでいる場合は、古いコーキングを完全に撤去し、新たに打ち替える必要があります。

ブリード現象を防ぐためにできること

- 信頼できる施工業者に依頼する

適切な材料選びと施工方法でブリード現象を防止。 - 定期的な点検・メンテナンス

異変を早期発見し、被害拡大を防ぐ。 - 外壁の保護

直射日光や過度な湿気を避ける環境づくりも効果的です。

コーキングの寿命と交換タイミング

外壁コーキングの種類と特徴

外壁のコーキング材は、一見どれも同じように見えますが、実は材料の種類によって性能や耐久性、適した施工場所が異なります。外壁の状況や求められる機能に合わせて適切なコーキング材を選ぶことが、長期的なメンテナンスの成功に繋がります。ここでは代表的なコーキング材の種類とその特徴を詳しく解説します。

1. シリコン系コーキング

シリコン系は、耐候性や耐水性に優れ、紫外線や酸性雨にも強いのが特徴です。非常に柔軟で伸縮性が高いため、外壁の動きに対応しやすく、ひび割れしにくいのが魅力です。防カビ剤が配合されている製品も多く、湿気の多い環境でも劣化しにくいという利点があります。

しかし、シリコン系は塗装がしにくいというデメリットがあります。表面がツルツルして塗料が密着しづらいため、外壁と同色に仕上げたい場合は注意が必要です。また、前述のブリード現象が起きやすい種類もあるため、施工環境や材料選びが重要になります。

2. ウレタン系コーキング

ウレタン系は塗装性が良く、様々な色の塗料と相性が良いことから、外壁の美観を重視する場合に人気のある素材です。シリコン系に比べると耐候性や耐水性はやや劣りますが、施工性が良いためDIYでの補修にも使われます。

また、ウレタン系は硬化後も柔軟性を保ち、外壁の動きに追従します。ただし紫外線に弱いため、長期間直射日光にさらされる場所では早めのメンテナンスが必要です。

3. ポリサルファイド系コーキング

ポリサルファイド系は耐薬品性や耐油性に優れているため、工場や倉庫など特殊な環境での使用が多いコーキング材です。耐候性も高く、防水性は申し分ありませんが、価格が高めで施工に専門技術が必要なため、一般住宅にはあまり使われません。

4. アクリル系コーキング

アクリル系は主に内装用や小規模な補修に使われることが多く、耐水性はあまり高くありません。塗装との相性は良く、乾燥も速いためDIYでの利用も見られますが、外壁の防水目的には向いていません。

選び方のポイント

外壁のコーキング材を選ぶ際には、以下のポイントを考慮しましょう。

- 耐久性と耐候性

外壁は常に雨風や紫外線にさらされるため、耐久性が高く劣化しにくい材料を選ぶ。 - 塗装の有無

外壁と同色に仕上げたい場合は、塗装が可能なウレタン系などを検討。 - 施工環境

気温や湿度、直射日光の有無により適した材料が変わるため、専門家に相談することも大切。 - コスト

価格だけでなく、メンテナンス頻度や施工の難易度も含めてトータルで判断する。

外壁コーキングの適切な施工方法と注意点

外壁のコーキングは、建物の防水性や気密性を守る重要な工事です。しかし、どんなに優れた材料を使っても、施工が適切でなければ効果は半減してしまいます。ここでは、外壁コーキングの正しい施工手順と、施工時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

1. 古いコーキングの除去(打ち替えの場合)

コーキングの補修には「打ち替え」と「増し打ち」がありますが、耐久性を考えると、古いコーキングを完全に除去してから新しいものを充填する「打ち替え」が基本です。古いコーキングをしっかり剥がさずに上から重ねると、接着不良やひび割れの原因となるため、丁寧に取り除きましょう。

2. 下地の清掃と養生

古いコーキングを除去したら、コーキング材を充填する目地部分を掃除して汚れやほこり、油分を取り除きます。清掃が不十分だと接着不良を起こしやすくなるため、専用のクリーナーやアルコールなどを使うことが推奨されます。また、周囲の壁や窓、床などをマスキングテープで養生し、施工時のはみ出しを防止します。

3. プライマーの塗布

コーキング材の接着性を高めるために、目地部分にプライマー(接着剤)を塗布します。プライマーは材質やメーカーによって適合する種類が異なるため、使用するコーキング材に適したものを選びましょう。塗布後は十分に乾燥させることが重要です。

4. コーキング材の充填

適切なコーキングガンを使い、目地に均一な厚みで充填します。充填時は空気が入らないよう、押し込むように打ち込むのがポイントです。また、打ち込み後すぐにヘラなどで均して、表面を滑らかに整えます。この「仕上げ」の作業が美観や耐久性に大きく影響します。

5. 養生と硬化

施工後はコーキング材が完全に硬化するまで、触れたり雨に濡れたりしないように養生します。硬化時間は使用する材質によって異なり、数時間から数日かかる場合があります。施工説明書をよく確認しましょう。

注意点

- 気象条件

施工は気温が5℃以上、湿度が適度な乾燥状態で行うことが理想です。雨天や極端な低温・高温時は避けましょう。 - 適切な材料選択

外壁材や施工環境に適したコーキング材を選び、メーカーの施工マニュアルに従うことが大切です。 - 施工技術の重要性

施工者の技術によって仕上がりの美しさや耐久性が大きく変わるため、信頼できる専門業者に依頼することをおすすめします。 - 目地の幅と深さ

目地の幅に対して適切な厚みを確保する必要があります。厚すぎると硬化不良、薄すぎると割れの原因になるため、規定の寸法を守りましょう。

補修方法の種類とメリット・デメリット

打ち替えとは?効果・耐久性について

外壁のコーキング工事において「打ち替え」という言葉をよく耳にしますが、その具体的な意味やメリット、耐久性について詳しく理解している方は意外と少ないかもしれません。ここでは、打ち替え工法の内容とその効果、耐久性について詳しく解説します。

打ち替えとは何か?

打ち替えとは、既存の古いコーキング材を完全に撤去したうえで、新たにコーキング材を充填し直す施工方法のことを指します。外壁のコーキング劣化が進行した際の最も基本的かつ確実な補修方法として広く採用されています。

打ち替えと増し打ちの違い

コーキング補修には主に「打ち替え」と「増し打ち」の2種類があります。

- 打ち替え

古いコーキング材を完全に除去してから新しいコーキング材を充填する方法。接着不良や劣化の原因を根本から解消できるため、耐久性が高い。 - 増し打ち

既存のコーキング材の上に新しいコーキング材を重ねる方法。施工は簡単で安価だが、古いコーキングの劣化や接着不良を改善できず、耐久性が劣る。

打ち替えのメリット

- 耐久性の向上

古いコーキング材を完全に除去することで、劣化部分や汚れ、油分などを一掃でき、新しいコーキング材がしっかりと下地に密着します。これにより、防水性や気密性が高まり、長期間の耐久性を期待できます。 - トラブルの再発防止

ひび割れ、剥離、肉やせなどの劣化症状が根本的に解消されるため、雨漏りや外壁の腐食などのトラブルを防ぎやすくなります。 - 仕上がりの美しさ

古いコーキングを除去したうえで施工するため、均一で美しい仕上がりになり、建物の外観を保つことができます。

打ち替えのデメリット

- 施工費用が高い

古いコーキングの撤去作業が必要なため、作業工程が増え費用がやや高くなります。 - 施工時間が長い

古いコーキングの除去、下地処理、プライマー塗布など工程が多く、養生や硬化時間も含めて施工期間が長くなる傾向があります。

打ち替えの耐久性はどのくらいか?

適切な施工と高品質なコーキング材を使用した打ち替えは、通常約7〜10年程度の耐久性が期待できます。環境条件や施工技術、材料選びによっても差はありますが、定期的な点検やメンテナンスを行うことでさらに長持ちさせることが可能です。

逆に、増し打ちを繰り返すと内部に劣化した材が残るため、数年で劣化が再発するケースが多く、トータルコストや建物へのダメージが増えるリスクがあります。

打ち替えの施工タイミング

コーキングの劣化症状が進んでいる場合、打ち替えを早めに行うことが重要です。以下のようなサインがあれば、専門家に相談しましょう。

- コーキングにひび割れや剥がれが見られる

- コーキングが痩せて厚みがなくなっている

- 雨漏りや湿気の侵入を感じる

- 以前の増し打ち補修から数年以上経過している

増し打ちの手軽さと短所を比較

外壁のコーキング補修方法として、「打ち替え」と並んでよく聞かれるのが「増し打ち」です。増し打ちは打ち替えに比べて手軽でコストも抑えられるため、気軽に選ばれがちですが、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、増し打ちの特徴や手軽さ、そして注意すべき短所について詳しく解説します。

増し打ちとは?

増し打ちとは、既存のコーキング材を撤去せず、その上に新しいコーキング材を重ねて充填する補修方法です。施工の手間が少なく、短時間で作業を終えられるため、コスト面でも比較的安価に抑えられます。主に軽度の劣化が見られる場合や、一時的な補修として利用されることが多い方法です。

増し打ちの手軽さ・メリット

- 施工が簡単で短時間

古いコーキング材を除去する作業が不要なため、準備や下地処理の時間が大幅に短縮されます。これにより施工期間が短く、工事による生活の影響も少なくなります。 - 費用が抑えられる

撤去作業がない分、作業工程が減るため人件費や施工費用を抑えられます。予算が限られている場合や緊急対応が必要なケースに適しています。 - 一時的な補修に適している

急な劣化で雨漏りのリスクが高い場合や、打ち替えまで時間が取れないときの応急処置として利用しやすいです。

増し打ちの短所・デメリット

- 耐久性が劣る

古いコーキング材が劣化したまま残っているため、新しいコーキング材がしっかり密着せず、ひび割れや剥がれが起きやすくなります。結果的に耐久性は打ち替えに比べてかなり低く、数年で再補修が必要になることが多いです。 - 防水性能の低下リスク

既存の劣化部分を放置したまま補修するため、目に見えない内部での水分侵入や腐食が進行しやすくなります。雨漏りリスクが完全には解消されない場合があります。 - 美観面での影響

重ね打ちを繰り返すとコーキングの厚みや形状が不均一になり、仕上がりが悪くなることがあります。また、塗装の密着不良や色ムラの原因にもなりやすいです。 - トラブルの根本的解決にならない

根本的な劣化原因が残るため、外壁の機能を長期間維持するには不十分な補修方法です。

増し打ちに向いているケース

- 軽度の劣化や小さなひび割れが発生している段階

- 打ち替えを行うまでの応急処置としての利用

- 予算や施工期間が限られている場合

- 大規模な撤去作業が困難な狭い部分や細かい箇所の補修

増し打ちを選ぶ際の注意点

増し打ちは手軽で経済的ですが、長期的な視点で見るとトータルコストがかさむこともあります。補修後は定期的に状態を確認し、劣化が進む前に適切なタイミングで打ち替えを検討しましょう。また、施工の際は古いコーキングの表面をきれいに清掃し、接着力を高める工夫が必要です。

DIY補修とプロ依頼、どちらがいい?

DIYの手順と注意点(仕上がり、美観)

外壁のコーキング補修は、専門業者に依頼する方法が一般的ですが、近年ではDIYでの補修を検討する方も増えています。費用を抑えられることや、自分のペースで作業が進められるメリットがあります。しかし、DIYでコーキングを施工する際には仕上がりや美観に関する注意点も多く、適切な手順を踏まないと失敗の原因になることも。ここでは、DIYで外壁コーキングを行う手順と、きれいな仕上がりを目指すためのポイントを詳しく解説します。

DIYの基本手順

- 準備と材料の選定

ホームセンターやネット通販で外壁用のコーキング材、コーキングガン、ヘラ、マスキングテープ、カッター、クリーナー(アルコールなど)を用意します。コーキング材は外壁に適した耐候性の高いシリコン系やウレタン系を選びましょう。 - 古いコーキングの除去

補修箇所の古いコーキング材をカッターやスクレーパーで丁寧に取り除きます。古いコーキングが残っていると、新しいコーキングの密着不良や早期劣化につながるため、できるだけきれいに除去することが大切です。 - 清掃と養生

コーキングを充填する目地部分のホコリや油分をアルコールなどで清掃し、マスキングテープで周囲を養生します。養生をしっかり行うことで、仕上がりが美しくなり、周囲を汚さずに済みます。 - プライマーの塗布(必要に応じて)

コーキング材の密着を良くするため、製品によってはプライマーの塗布が推奨されています。説明書に従い、塗布後は十分に乾燥させましょう。 - コーキング材の充填

コーキングガンを使って目地に均一に充填します。空気が入らないように注意しながら、しっかり押し込みましょう。 - ヘラで均し

充填したコーキング材は、濡らしたヘラや専用のならし具を使って滑らかに整えます。この作業が仕上がりの美観を大きく左右するため、焦らず丁寧に行いましょう。 - 養生の剥がしと硬化

養生テープはコーキング材がまだ柔らかいうちに剥がすと、きれいな仕上がりになります。その後、説明書に記載の硬化時間を守り、雨や触れるのを避けて養生します。

DIYでの注意点

- 安全対策を徹底する

高所作業が必要な場合は無理をせず、脚立の安定や滑り止めを確実に行いましょう。ヘラやカッターの使用時も手元に注意が必要です。 - 気温・天候の確認

施工に適した気温(一般的に5℃以上)と乾燥した天候を選びましょう。雨天や湿度が高いとコーキングの硬化不良や剥離の原因になります。 - 作業は焦らず丁寧に

コーキングの均し作業は慣れないと難しいですが、きれいな仕上がりのためには重要です。少しずつ作業を進め、仕上げはヘラを水で濡らして滑らかにすると良いでしょう。 - 適切な材料選び

外壁の種類や環境に合ったコーキング材を選ばないと、すぐに劣化してしまう恐れがあります。説明書やスタッフに相談して最適なものを選びましょう。 - 施工面積を限定する

初めてのDIYの場合は、一度に広範囲を補修せず、少量の箇所から試すことをおすすめします。経験を積むことでよりきれいな施工が可能になります。

美観を保つコツ

- マスキングテープはコーキング材を充填する前に正確に貼り、施工後すぐに剥がす。

- ヘラは水で濡らして滑りやすくし、均一に均す。

- 作業は一気に仕上げ、コーキングが乾いてからでは修正が難しいため注意。

- 仕上げの段階で周囲にコーキング材が付いた場合は、乾く前に布などで拭き取る。

プロ依頼の費用相場(打ち替え vs 増し打ち+足場)

外壁のコーキング補修をプロに依頼する際、費用は重要な判断材料のひとつです。特に「打ち替え」と「増し打ち」という2つの補修方法のどちらを選ぶか、また足場の設置が必要かどうかで費用は大きく変動します。ここでは、それぞれの施工費用の相場や費用に影響するポイントについて詳しく解説します。

1. 打ち替えの費用相場

打ち替えは、古いコーキングを完全に撤去してから新しいコーキングを充填するため、作業工程が多く手間もかかります。そのため、費用は増し打ちに比べて高めになる傾向があります。

- 工事費用の目安

一般的に、1メートルあたり約1,000円〜2,500円が相場です。

例えば、外壁のコーキング目地が100メートルの場合、10万円〜25万円程度が費用の目安となります。 - 費用に影響する要因

- コーキング材の種類(シリコン系、ウレタン系など)

- 外壁の状態や劣化の程度

- 下地処理の有無や追加補修の必要性

- 建物の形状や高さ(足場の必要性)

2. 増し打ちの費用相場

増し打ちは既存のコーキングの上から新しいコーキング材を重ねるため、撤去作業が不要で作業時間も短く、費用を抑えやすいのが特徴です。

- 工事費用の目安

1メートルあたり約500円〜1,500円程度が一般的です。

同じく100メートルの場合、5万円〜15万円程度が相場となります。 - 増し打ちの適用範囲

軽度の劣化箇所や応急処置的な補修に向いていますが、耐久性や防水性能の面で打ち替えより劣るため、長期的なコストパフォーマンスは劣ります。

3. 足場設置の費用

多くの外壁コーキング工事では、高所作業のために足場の設置が必要になります。足場設置費用は建物の高さや規模、設置期間によって変わります。

- 費用の目安

足場設置費用は一般的に1平方メートルあたり700円〜1,200円程度。

中規模の住宅(約100平方メートル)の場合、15万円〜30万円程度が目安です。 - 足場が不要な場合もある

1階のみの低い場所や、手が届く範囲の補修なら足場不要の場合もありますが、安全面と仕上がりの観点から足場設置が推奨されます。

4. 総費用の比較例

例えば、100メートルのコーキング目地を補修する場合、以下のような費用比較が考えられます。

| 施工方法 | コーキング費用 | 足場費用 | 合計費用(目安) |

|---|---|---|---|

| 打ち替え | 10〜25万円 | 15〜30万円 | 25〜55万円 |

| 増し打ち | 5〜15万円 | 15〜30万円 | 20〜45万円 |

このように、増し打ちは打ち替えより施工費用は安いですが、耐久性の違いや将来的な再施工リスクも考慮する必要があります。

5. 費用以外に考慮すべきポイント

- 耐久性・メンテナンス頻度

打ち替えは初期費用が高くても長期間の耐久性が期待でき、再施工の頻度を減らせるため、長期的にはコストメリットがあります。 - 保証やアフターサービス

プロ業者によっては施工後の保証期間を設けている場合があり、信頼できる業者を選ぶことで安心感が高まります。 - 複合工事の場合

外壁塗装や他の修繕工事と合わせて施工する場合、費用をまとめて抑えられることもあります。

費用相場を把握して賢く準備

打ち替え:1mあたり1000~1200円+除去費用

外壁のコーキング補修において、「打ち替え」は最も基本的かつ確実な方法として広く採用されています。打ち替えの費用相場は、一般的に1メートルあたり1000円~1200円程度とされていますが、ここに古いコーキング材の除去費用が別途かかることが多いため、全体のコストを正確に把握することが重要です。この記事では、打ち替えの費用内訳や除去作業の重要性、費用に影響する要因について詳しく解説します。

打ち替えの基本費用

「打ち替え」とは、劣化した古いコーキング材を完全に除去し、下地をきれいに整えてから新しいコーキング材を充填する工法です。費用の内訳は主に以下の2つに分かれます。

- 新しいコーキング材の充填費用

1メートルあたり1000~1200円が一般的な相場です。これは材料費と施工費が含まれており、使用するコーキング材の種類や性能によって多少の差があります。 - 古いコーキング材の除去費用

古いコーキング材を剥がす作業は手間がかかり、専用の工具や技術が必要です。この除去費用は、1メートルあたり数百円程度が加算されるケースが多く、全体の費用を押し上げる要因となります。

除去作業の重要性と費用の内訳

コーキングの打ち替えで最も手間がかかるのが古いコーキング材の除去です。除去作業が不十分だと、新しいコーキング材が古い材に密着せず、早期に剥がれたり、ひび割れが生じたりしてしまいます。これにより、外壁の防水性能が低下し、雨漏りのリスクも高まります。

除去作業の費用は、以下の要素で変動します。

- コーキングの種類や硬さ

硬化が進んでいる場合は除去に時間がかかります。 - 目地幅や深さ

深くて幅が広い目地は除去しやすい反面、除去範囲が広くなり費用が増えます。 - 施工箇所の状況

狭い場所や高所など、アクセスが難しい場所は作業効率が落ち、費用が高くなる傾向があります。

追加費用がかかるケース

- 足場設置が必要な場合

2階以上の高所での施工では足場設置が必須となり、費用が大きく上乗せされます。 - 下地補修が必要な場合

古いコーキング除去時に外壁の下地に傷みや亀裂が見つかれば、補修工事が必要になり費用が増えます。 - 複雑な建物形状

曲面や細かいデザインのある建物では、施工が難しくなり費用が高くなります。

打ち替え費用の目安例

例えば、住宅の外壁コーキングを100メートル打ち替えする場合を考えてみましょう。

| 項目 | 費用単価 | 費用総額 |

|---|---|---|

| コーキング充填 | 1000~1200円/m | 10万~12万円 |

| 除去作業 | 300~500円/m | 3万~5万円 |

| 合計 | 13万~17万円 |

これに足場設置費用や下地補修費用が加わる場合もありますので、総額はさらに高くなることが予想されます。

増し打ち:500~900円/m、足場費も含めた総額

外壁のコーキング補修において、「増し打ち」は既存のコーキング材の上から新しいコーキングを充填する方法で、打ち替えよりも手軽に施工できるため費用を抑えやすいのが特徴です。ここでは、増し打ちの施工費用の相場と足場費用を含めた総額の目安、増し打ちのメリットと注意点について詳しく解説します。

増し打ちの費用相場

増し打ちは既存の古いコーキングを除去せず、その上から新しいコーキング材を重ねる工法のため、材料費や施工時間が少なく済みます。そのため費用は比較的安価で、1メートルあたり500円~900円程度が一般的な相場です。

たとえば、100メートルの外壁コーキング目地に増し打ちを行う場合、コーキング施工費用だけで5万円~9万円程度となります。

足場設置費用を含めた総額の目安

多くの外壁補修工事では高所作業となるため、足場の設置が必要です。足場設置費用は建物の規模や形状によって変動しますが、一般的には15万円~30万円程度が相場とされています。

この足場費用を増し打ちの施工費に加えると、総額の目安は以下のようになります。

| 項目 | 費用単価 | 費用総額 |

|---|---|---|

| 増し打ち施工費用 | 500~900円/m | 5万~9万円 |

| 足場設置費用 | 建物規模により変動 | 15万~30万円 |

| 合計費用の目安 | 20万~39万円 |

増し打ちのメリット

- 施工が速く、コストを抑えやすい

古いコーキングを除去する作業が不要なため、施工時間が短くなり、その分費用も抑えられます。 - 軽度の劣化や応急処置に適している

比較的状態が良い既存のコーキングに対して行うことで、防水性能を一時的に回復させることが可能です。

増し打ちの注意点

- 耐久性や防水性能は打ち替えより劣る

古いコーキング材の上に新しいコーキングを重ねるため、下地の劣化や剥離リスクを完全には解消できません。長期的な耐久性は打ち替えよりも劣る傾向があります。 - 美観面での仕上がりに差が出ることがある

古いコーキングの形状や劣化状態がそのまま残るため、仕上がりの見た目がやや悪くなることがあります。 - 適用範囲の限定

ひび割れや剥がれが激しい場合や防水性能が著しく低下している場合は、増し打ちでは不十分で打ち替えが推奨されます。

足場設置費用を節約する方法

足場費用は工事全体の費用の中でも大きな割合を占めるため、次のような方法で費用を抑えられる場合があります。

- 部分的な足場の設置

補修箇所が限定的な場合は、必要最低限の範囲だけ足場を設置することで費用を削減可能です。 - ローリングタワーの活用

一戸建て住宅のように比較的コンパクトな建物であれば、ローリングタワー(移動式足場)を使うことでコストを抑えられる場合があります。 - DIY併用

足場だけ業者に設置してもらい、コーキングの充填はDIYで行うことで総費用を抑えることも一つの方法です。ただし、作業の難易度には注意が必要です。

コーキングの長持ちポイントまとめ

ノンブリード材の選び方やプライマー活用

外壁のコーキング補修において、素材選びは仕上がりの耐久性や美観を大きく左右します。特に「ノンブリード材」と呼ばれるコーキング材の選定と、下地との密着性を高めるための「プライマー」の活用は非常に重要なポイントです。ここでは、ノンブリード材の特徴や選び方、そしてプライマーの役割と使い方について詳しく解説します。

ノンブリード材とは?

ノンブリード材とは、シリコンやウレタン系のコーキング材のうち、硬化後に可塑剤(プラスチックの柔軟性を保つ成分)が表面ににじみ出ないタイプの製品を指します。従来のコーキング材は可塑剤が表面に滲み出す「ブリード現象」が起こることがあり、これが塗装の剥がれや汚れの原因となることがあります。

ノンブリード材のメリット

- 可塑剤の滲み出しがないため、上塗り塗装の密着性が良い

- 外観が長期間美しく保たれる

- 劣化しにくく、耐久性が高い

ノンブリード材の選び方

外壁のコーキングでノンブリード材を選ぶ際には、以下のポイントを押さえましょう。

- 施工環境に適した種類を選ぶ

- ウレタン系ノンブリード材は柔軟性が高く、防水性にも優れますが、紫外線にはやや弱い傾向があります。

- シリコン系ノンブリード材は紫外線や気候変化に強く、長期間の耐候性があります。

- 塗装との相性を確認する

ノンブリード材の中でも、上塗り塗料と相性が良い製品を選ぶことが重要です。メーカーの推奨製品や使用例を参考にしましょう。 - 耐久年数や性能スペックを比較する

耐候性、耐水性、耐熱性などの性能スペックをメーカーのカタログや技術資料でチェックし、長期的な性能を見極めます。

プライマーの役割と活用方法

プライマーは、コーキング材と外壁の下地を強力に接着させるための接着剤の役割を果たします。正しいプライマーの使用は、剥がれやすい部分の防止に効果的です。

- プライマーを使うメリット

- 接着力を格段に高め、コーキングの耐久性が向上

- 剥がれやすい素材(コンクリート、ALC、金属など)にも対応可能

- 湿気の影響を受けやすい下地の密着不良を防止

- 使用のポイント

- 施工前に下地をきれいに清掃し、ホコリや油分を除去する

- プライマーを均一に塗布し、乾燥時間(メーカー指定の時間)を守る

- 乾燥後に速やかにコーキング材を充填する

ノンブリード材とプライマーの組み合わせ例

- シリコン系ノンブリード材 × 専用プライマー

最も多く使われる組み合わせで、高い耐候性と接着力を実現。塗装との相性が良く、外観も長持ちします。 - ウレタン系ノンブリード材 × プライマー

柔軟性に優れた防水性能を求める場合に適しています。プライマーの選択が接着力を左右するため、メーカー指定のプライマーを使用することが重要です。

定期点検と早めの補修でトラブル回避

外壁のコーキングは、建物の防水性や耐久性を保つうえで非常に重要な役割を果たしています。しかし、紫外線や気候の変化、経年劣化によってコーキング材は徐々に劣化し、ひび割れや剥がれが発生します。この段階での放置は雨漏りや外壁のダメージにつながるため、定期的な点検と早めの補修がトラブル回避に不可欠です。この記事では、点検のポイントや補修タイミング、効果的なメンテナンス方法を詳しく解説します。

なぜ定期点検が必要なのか?

コーキング材は外壁の隙間を埋め、防水や気密の役割を担っています。しかし、年月とともに紫外線による劣化、温度変化での伸縮、雨風の影響を受けて劣化が進行します。劣化したコーキングは防水性能を失い、ひび割れや剥離が起こるため、そこから水が侵入し、外壁内部の腐食やカビ、雨漏りの原因となります。

早期発見によって、小さな劣化を迅速に補修すれば、大きなトラブルや修理費用の増加を防げるため、定期点検は非常に重要です。

点検のタイミングとチェックポイント

- 点検の頻度

外壁コーキングは一般的に5年に一度は専門業者による点検を推奨します。劣化の進行が早い場合は3年ごとにチェックするのも良いでしょう。 - セルフチェックのポイント

- ひび割れや剥がれがないか目視で確認

- 目地の柔軟性を触って確認(硬化してボロボロになっていないか)

- 色の変色や膨れがないかチェック

- 専門業者による点検

表面的な劣化だけでなく、目地の深部の状態や外壁との密着性も確認してもらえます。赤外線カメラを使った非破壊検査を行う業者もいます。

早めの補修がもたらすメリット

- コスト削減

初期段階の補修は軽度な施工で済み、費用も抑えられます。劣化が進んでからでは打ち替えや下地補修が必要になり、費用が大幅に増加します。 - 建物の長寿命化

水分の侵入を防ぎ、外壁や構造材の腐食を防止。建物の耐久性が向上します。 - 美観の維持

ひび割れや剥がれた部分を補修することで外観が綺麗に保たれ、資産価値の維持にもつながります。

補修のタイミングと方法

- 軽度の劣化(小さなひび割れや色あせ)

増し打ちや部分補修が可能。費用も比較的安価で済みます。 - 中度から重度の劣化(広範囲の剥がれや目地の劣化)

打ち替えや下地補修が必要。専門業者による詳細な診断と施工を依頼しましょう。

メンテナンスのポイント

- 信頼できる業者に定期点検を依頼する

口コミや実績をチェックし、適切な診断をしてくれる業者を選ぶことが大切です。 - DIY点検も取り入れる

季節ごとに目視や簡単な触診を行い、異常を早期に発見しましょう。 - 補修時は高品質な材料を使う

耐久性の高いノンブリード材や適切なプライマーを使用し、長持ちする補修を目指します。

まとめ:外壁コーキングの重要性と適切なメンテナンスで建物を守ろう

外壁のコーキングは、建物の防水性を保ち、雨水の侵入を防ぐ重要な役割を果たしています。しかし、紫外線や気温変化、雨風などの外的要因により、コーキング材は徐々に劣化していきます。ひび割れや剥がれが進むと、外壁内部の腐食や雨漏りなどの深刻なトラブルに発展するため、適切なメンテナンスが欠かせません。

本記事では、外壁コーキングの補修方法として「打ち替え」と「増し打ち」の違いと特徴、DIYとプロ依頼の費用相場、さらには素材選びや施工のポイント、定期点検の重要性まで幅広く解説しました。

打ち替えは古いコーキングを完全に除去してから新しい材料を充填するため、耐久性や防水性能が高く、長期的な補修に適しています。一方で費用や施工期間は増し打ちよりかかります。増し打ちは既存のコーキングの上から新たに充填する工法で、手軽に安価に施工できますが、耐久性は劣るため、軽度な劣化の補修に適しています。

DIYでの施工も可能ですが、仕上がりや耐久性に影響するため、専門的な知識や技術がある場合に限られます。費用面や施工の確実性を重視するなら、プロに依頼するのが安心です。費用の目安は、増し打ちが1メートルあたり500~900円、打ち替えが1000~1200円で、足場費用が別途15万~30万円程度かかることを想定しましょう。

また、コーキング材の素材選びも耐久性や美観に大きく影響します。ノンブリード材は可塑剤の滲み出しがなく、塗装の密着性を保ちやすいためおすすめです。プライマーの適切な使用も、下地との接着を強化し、剥がれを防止する重要な工程です。

何よりも大切なのは、定期的な点検と早めの補修です。5年を目安に専門業者による点検を受け、自分でも目視で劣化の兆候を確認しましょう。早期に補修を行うことで、修理費用を抑え、建物の長寿命化を実現できます。

外壁コーキングは見た目以上に建物を守る要の役割を担っています。適切な材料選びと確実な施工、そして定期的なメンテナンスを心がけることで、安心して快適な住まいを長く保つことが可能です。この記事が、あなたの外壁メンテナンスの参考になれば幸いです。

Q&A 外壁コーキング

- コーキングの劣化サインはどんなものがありますか?

-

ひび割れ、剥がれ、硬化によるボロボロ感、色の変色や膨れなどが劣化のサインです。これらは防水性能低下の前兆なので早めの補修が必要です。

- 打ち替えと増し打ちの違いは何ですか?

-

打ち替えは古いコーキングを完全に除去してから新しく充填する方法で耐久性が高いです。増し打ちは既存の上から重ねるだけなので手軽ですが耐久性は劣ります。

- コーキングのDIYは初心者でもできますか?

-

小規模で状態が良い場合は可能ですが、外壁の防水性に直結するため失敗するとトラブルになることも。初めてなら専門業者に相談することをおすすめします。

- ノンブリード材とは何ですか?普通のコーキング材とどう違いますか?

-

ノンブリード材は硬化後に可塑剤が表面ににじみ出ないタイプで、塗装の密着性が良く美観を長期間保てます。通常のコーキング材は可塑剤が表面に滲み出ることがあります。

- 足場は必ず必要ですか?費用を抑える方法はありますか?

-

高所作業の場合は安全面から足場設置が一般的ですが、部分的な補修なら移動式足場(ローリングタワー)や部分的設置で費用を抑えられることもあります。

- 定期点検のおすすめ頻度は?

-

一般的には5年に一度が目安ですが、環境や劣化状況によっては3年ごとに点検するのが安心です。早めの発見がトラブル回避に繋がります。

- 補修費用の目安はどれくらいですか?

-

増し打ちは1メートルあたり500~900円、打ち替えは1000~1200円程度が相場です。足場費用が別途15万~30万円かかる場合が多いです。

- コーキング補修後すぐに塗装はできますか?

-

コーキング材の種類によって乾燥時間は異なりますが、通常は24~48時間程度乾燥させてから塗装を行います。メーカーの指示に従いましょう。